TOMO LABO

TOMO LABO東京消防庁採用試験の対策に特化したスクール「東消塾」を運営している、TOMO LABOです!

消防士として働くにはどれくらいの体力が必要なのかを、明確に理解できている方は少ないです。また、体力試験があるとは言っても、どんな対策をすれば良いのかわからないと感じている方もいるでしょう。

この記事を読むことで、消防士に必要な体力や体力試験対策のトレーニングを理解できるでしょう。これから消防士を目指す方は、消防士になる前に体力面での不安を少しでも取り除いておくことをおすすめします。

\試験や仕事に関する無料相談も実施中/

消防士に体力はどれくらい必要?

消防士に必要な体力は、数値で明確に表せるものではありません。なぜなら、日勤業務や救急隊として働きたいのか消防隊や救助隊として働きたいのかによって必要な体力は異なるからです。

ただ、どんな業務でも体力が必要にはなるため、最低限の体力は事前に身に付けておく必要があります。最低限の体力の目安は、体力試験で最低ラインをクリアできるだけの体力があるかどうかで判断しましょう。

体力試験では、現状の体力や筋力が消防士として働く上で身に付いているかどうかを判断するために行われます。その後に必要な体力は、消防士として働く中で勝手に身に付くため、過剰に心配する必要はありません。

もちろん、体力や筋力を付けておいて損はありません!

消防士に体力が必要な理由

消防士に体力が必要な理由は、以下の2つです。

- 採用試験に体力試験があるから

- 現場で活躍するために体力が必要だから

消防士として働くためには、体力があることが大前提です。しかし、体力が必要な理由を明確に理解できていなければ、どのようなトレーニングを積み、何を目標にすれば良いのかがわからなくなる恐れもあります。

消防士の体力や試験に関して不安がある方は、トレーニングの前に消防士に体力が必要な理由を明確にしておきましょう。

何となく体力が必要な仕事だからという理解では不十分です!

採用試験に体力試験があるから

消防士に体力が必要な1つ目の理由は、採用試験に体力試験があるからです。消防士になるためには消防官採用試験に合格する必要があり、消防官採用試験では体力試験も実施されます。

体力試験の主な内容は、以下の表を参考にしてください。

| 種目 | 内容 |

|---|---|

| 1km走orシャトルラン | 1km走:いくつかのグループに分かれ、1km走のタイムや協調性を測る試験 シャトルラン:20m間隔の平行線の間を往復する方法で全身の持久力やねばり強さを測るい試験 |

| 反復横とび | 30秒間で設置された3本のリアンをいかに多校跨げるかによって敏捷性を測る試験 |

| 上体起こし | 足を固定した状態で上体を起こすことで腹筋の筋力や筋持久力を測る試験 |

| 立ち幅とび | 助走を付けずに立ったままの姿勢からどれだけ前方の跳べるかの瞬発力を測る試験 |

| 長座体前屈 | 専用のブロック型定規を使用し、座った状態からどれだけ前屈できるかの柔軟性を測る試験 |

| 握力 | 握力計を用いて上肢筋力の筋肉量を測る試験 |

| 腕立て伏せ | 上肢の筋力で身体を上下させることで上半身の筋力を測る試験 |

一般的な消防官採用試験の体力試験では、上記の試験内容が実施されます。しかし、消防本部によって種目の内容や当日のやり方には若干違いがあるため注意が必要です。

また、各自治体の採用試験ページに詳細が記載されていることもあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

例えば、東京消防庁の腕立て伏せは特殊な方法で試験が行われています!

現場で活躍するために体力が必要だから

消防士に体力が必要な2つ目の理由は、現場で活躍するために体力が必要だからです。現場では、約20kgの装備を身に付けた上で様々な資機材を持ち運び、活用しなければいけません。

要救助者がいれば、要救助者を外まで運び出さなければいけないため、かなりの重労働です。そのような場合には、体力や筋力が必要不可欠であり、体力が無ければ満足のいく活動ができません。

「救助隊希望の人だけ鍛えれば良いんじゃないの?」と思うかもしれませんが、それも間違いです。例えば、救急隊でも傷病者をストレッチャーまで運ぶ必要があったり、ストレッチャーを運ぶのにも筋力が必要だったりします。そもそも、夜中に何度も出動要請が来ることもあるため、体力が無ければ成り立ちません。

以上のことからも、どの部隊に所属するかは関係なく、消防士として現場で働こうと考えている場合には体力が必ず必要です。

「救急隊だから体力はいらない」と考えるのは間違いです!

消防官採用試験の体力試験の種目

消防官採用試験の体力試験では、以下7つの種目が実施されることが多いです。

- 1km走orシャトルラン

- 反復横とび

- 上体起こし

- 立ち幅とび

- 長座体前屈

- 握力

- 腕立て伏せ

体力試験を受ける前には、各種目の内容やおすすめのトレーニング方法、注意すべきポイントを理解しておく必要があります。事前に対策できているかどうかは、体力試験の合格ライン超えに影響することを理解しておきましょう。

どんなトレーニングをすべきなのかを消防士OBの視点から解説します!

1km走orシャトルラン

ほとんどの消防本部では、受験者の協調性や持久力を測るために1km走やシャトルランを行います。

協調性を重要視している場合は1km走が行われ、受験者の持久力やねばり強さを評価したい場合はシャトルランが実施されるのが一般的です。

多くの消防本部ではシャトルランが取り入れられていますが、東京消防庁は1km走をグループ形式で行うのが特徴です。

おすすめのトレーニング&対策法

1km走やシャトルランにおすすめのトレーニング方法は、安定したスピードで走り続けられるようにすることです。中・長距離走は一気に駆け抜けるよりも、常に安定したスピードで走り続けていた方が疲れづらいです。

特にシャトルランは、切り返しで少しずつ体力が削られてしまうため、急発進や急停止をしないように心掛けてトレーニングを積み重ねることをおすすめします。

注意すべきポイント

まず、1km走で注意すべきポイントは1人でペースを乱さないようにすることです。1km走は、単純な持久力だけでなく協調性があるかどうかを判断するための試験です。そのため、自分だけ高い評価を得ようとして早く走ったり遅く走ったりするのには注意しましょう。

また、シャトルランは音声が鳴る前にスタートするなどの決められたルールは破らないように注意が必要です。

反復横とび

反復横とびは、全身の側方への反復運動の俊敏性を測る試験です。多くの消防本部で取り入れられている試験であり、学生の頃に体力テストで経験した方も多いと思います。

おすすめのトレーニング&対策法

反復横とびのおすすめのトレーニング方法は「つま先立ジャンプ」です。

つま先立ちをしている状態から、数十cmジャンプすることでふくらはぎ周辺を鍛えることができ、俊敏性のトレーニングに繋がります。

また、反復横とびで安定して回数を稼ぐためには、体幹がしっかりしているかどうかも重要です。俊敏性を鍛えるだけでなく、体幹トレーニングも取り入れることをおすすめします。

注意すべきポイント

反復横とびで注意すべきポイントは、設定されたラインにしっかりと触れることです。1回でも多くやろうとすると、ラインに触れる前に次のラインへ移動してしまいがちです。しかし、1回でも触れていない部分があると大きなロスになるため、早さだけでなく丁寧さも必要となります。

上体起こし

上体起こしは、腹筋の筋力や筋持久力を測るための試験です。

上体起こしをやる側は、一般的な体力テストと大きな違いはありません。しかし、足を抑える側は足首のみを抑える場合が多いです。

そのため、今までふくらはぎまで抑えてもらっていた方は事前にやり方を確認しておきましょう。

おすすめのトレーニング&対策法

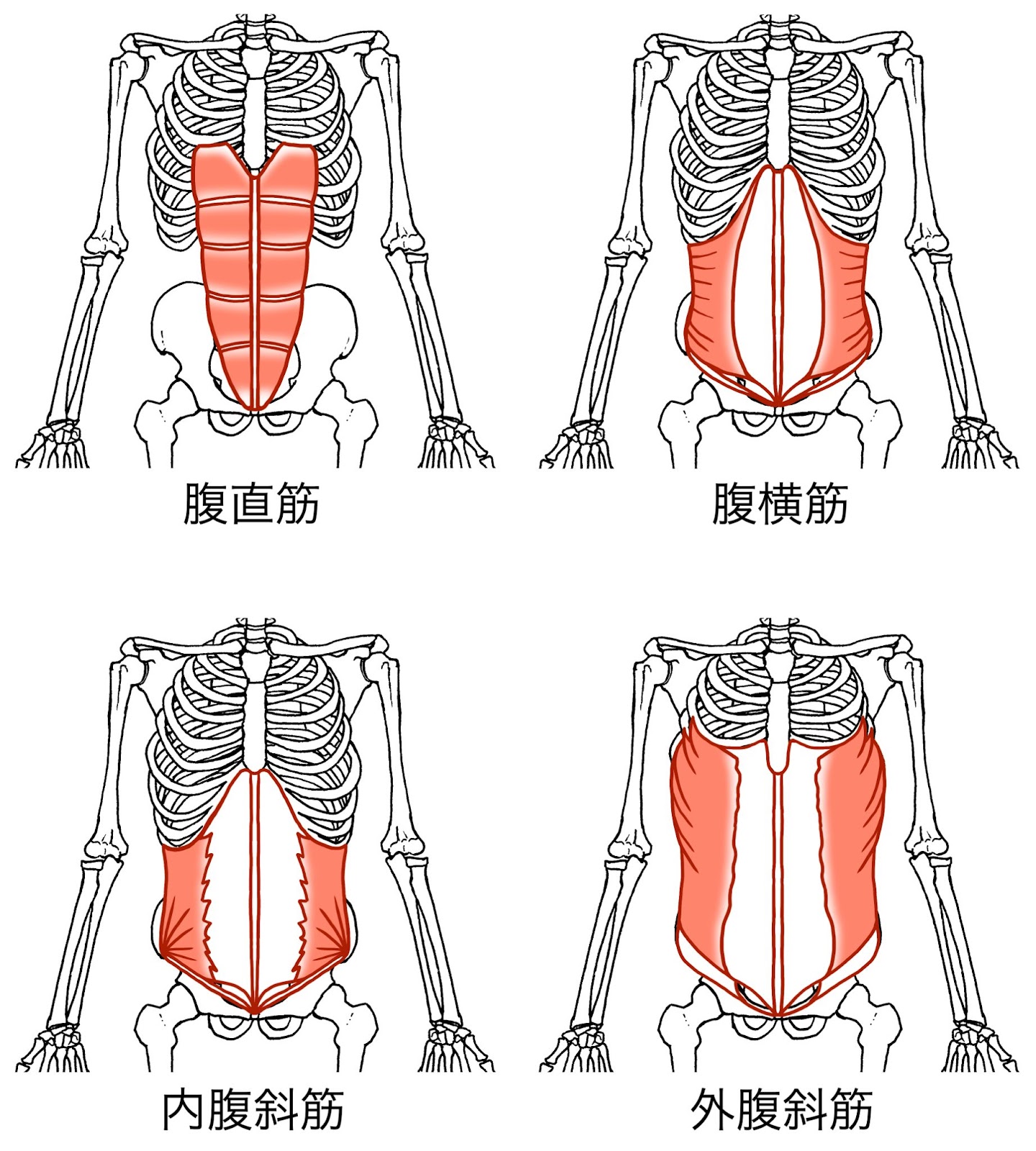

上体起こしのおすすめの対策法は、腹筋全体を鍛えることです。一般的に腹筋と呼ばれているものの多くが「腹直筋」を示しています。腹直筋は正面の筋肉であり、腹直筋の横にある「腹斜筋(内・外)」や「腹横筋」を鍛えることで上体起こしをスムーズに行いやすくなります。

具体的には、腹筋の形でただ上に上がるだけでなく、左右に身体を振ることで「腹斜筋」や「腹横筋」のトレーニングにも繋がるためおすすめです。

注意すべきポイント

上体起こしでは、しっかりと往復しなければカウントされない点に注意しましょう。早くやろうとして、細かい往復だとカウントされない場合があります。

上体を寝かす時には背中をマットに付けることを意識し、確実に1回をカウントしてもらうことが大切です。

立ち幅とび

立ち幅とびは、どれだけ前方へ飛べるかの瞬発力を測る試験です。基本的に2回測定し、良い数値の方を評価します。

おすすめのトレーニング&対策法

立ち幅とびのおすすめのトレーニング方法は「ジャンプスクワット」です。

ジャンプスクワットをすることで、通常のスクワットよりも高い効果を得られるだけでなく、立ち幅跳びで使う筋肉を効率的に鍛えられます。

注意すべきポイント

立ち幅とびでは、着地時の姿勢に注意が必要です。着地した際に、手を付いたり尻もちを付いてしまうとそこが記録となってしまうため、着地は必ず足で行うようにしましょう。

長座体前屈

長座体前屈は、座った状態からどれだけ前屈できるかの柔軟性を測る試験です。専用のブロック型定規を使用するため、正しい姿勢でどれだけ前屈できるかが求められます。

おすすめのトレーニング&対策法

長座体前屈では、前屈のストレッチがおすすめです。ただストレッチをするだけでなく、お風呂上りなど身体が温まっている時に行うと効果的です。

また、本番でもいきなり測定を始めるのではなく、測定前に前屈を行うことで記録が伸びやすくなることを覚えておきましょう。

注意すべきポイント

長座体前屈では、ブロック型定規の正しい使い方に注意しましょう。準備した段階で、壁に背中が付いていなかったり伸ばした後にブロック型定規から指が離れてしまうと失格です。

握力

握力は、上肢筋力の筋肉量を測る試験です。消防士は、何かを掴んだり引っ張ったりする訓練も多いです。そのため、握力が強いことは様々な面でアピールポイントになります。

おすすめのトレーニング&対策法

握力におすすめのトレーニングは「ダンベルリストカール」です。腕を椅子の上に置き、手のひらを上に向けて両手でダンベルを持ちます。

手首より先を椅子の外に出し、手首を曲げたり伸ばしたりすることで前腕の屈筋群を鍛えることが可能です。

注意すべきポイント

握力を測定する際には、手や機械が身体や服に当たらないように注意しましょう。手や機械が身体や服に触れてしまうと、その時点で失格になってしまいます。

腕立て伏せ

腕立て伏せは、上半身の筋力を測る試験です。一般的な体力テストには含まれていませんが、消防士の体力試験では取り入れている消防本部もあります。

東京消防庁の場合、指定されたやり方で15回行い、15回目の時に30秒間姿勢をキープするという試験が行われます。

おすすめのトレーニング&対策法

腕立て伏せの対策法としては、通常の腕立て伏せをやりつつ、腕立て伏せの姿勢をキープする練習を行いましょう。

腕立て伏せは、正しい姿勢で繰り返すことで自然と回数も増えます。また、姿勢のキープによって体幹も鍛えられるため、他の試験や消防士になった後にも役立ちます。

注意すべきポイント

腕立て伏せの試験では、試験官の号令のペースに合わせることが大切です。試験では、単純な筋力や体力だけを見られているわけではありません。

上司の指示に従えるかや周りとの協調性があるかどうかも判断されているため、注意が必要です。

消防士の体力試験合格基準

消防士の体力試験合格基準は、明確に発表されているわけではありません。なぜなら、消防本部によって種目や得点表が異なるからです。

ただ、基本的な体力試験の合格基準は、新体力テストに基づいて考えられていると予想できます。新体力テストの項目別得点表と総合評価基準は、以下の表を参考にしてください。

| 得点 | 握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横跳び | 20m シャトルラン | 立ち幅跳び |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 62kg以上 | 33回以上 | 61cm以上 | 60点以上 | 95回以上 | 260cm以上 |

| 9 | 58~61 | 30~32 | 56~60 | 57~59 | 81~94 | 248~259 |

| 8 | 54~57 | 27~29 | 51~55 | 53~56 | 67~80 | 236~247 |

| 7 | 50~53 | 24~26 | 47~50 | 49~52 | 54~66 | 223~235 |

| 6 | 47~49 | 21~23 | 43~46 | 45~48 | 43~53 | 210~222 |

| 5 | 44~46 | 18~20 | 38~42 | 41~44 | 32~42 | 195~209 |

| 4 | 41~43 | 15~17 | 33~37 | 36~40 | 24~31 | 180~194 |

| 3 | 37~40 | 12~14 | 27~32 | 31~35 | 18~23 | 162~179 |

| 2 | 32~36 | 9~11 | 21~26 | 24~30 | 12~17 | 143~161 |

| 1 | 31kg以下 | 8回以下 | 20cm以下 | 23点以下 | 11回以下 | 142cm以下 |

| 段階 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 |

|---|---|---|---|

| A | 50以上 | 49以上 | 49以上 |

| B | 44~49 | 43~48 | 42~48 |

| C | 37~43 | 36~42 | 35~41 |

| D | 30~36 | 29~35 | 28~34 |

| E | 29以下 | 28以下 | 27以下 |

消防士の体力試験合格をより確実にするためには、最低でもB以上は取れるように対策しておきましょう。

1つだけに特化するのではなく、バランスよく対策しておくのがおすすめです!

トレーニングはいつから始めるべき?

消防士として必要な体力を身に付けるためのトレーニングを始める時期は、早ければ早いほど良いです。「まずは他の試験対策をやりたい」と考えている方は、1月くらいから始めるのがおすすめです。

一般的な消防官採用試験は、9月から12月に行われています。試験期間中は、筆記試験や面接試験対策をしなければいけないため、多くの時間は確保できないかもしれません。

しかし、1月から始めても消防学校の入校までに約3か月間はトレーニングを積めます。入校までの間に消防学校の訓練を乗り切れるようなトレーニングを重ねておきましょう。

トレーニング内容は、体力試験のためのトレーニングの回数を増やすのがおすすめです!

身体・体力検査に関するよくある質問

消防士の体力に関するよくある質問をまとめたので、気になる方は参考にしてみてください。

消防士の体力試験について知りたい方は「東消塾」へ

消防士に必要な体力や体力試験向けのトレーニングは、消防士になってから何をしたいのかによっても異なります。どの程度の体力が必要かに関しては、現役の消防士または消防士OBに質問するのが一番です。

そんな方は「東消塾」で消防士OBに聞いてみましょう。東消塾は、消防士OBが講師を勤める消防官採用試験合格を目指す予備校であり、消防本部への合格者を多数輩出しています。

試験に関することだけでなく、消防士としてのリアルな体験を聞くこともできるため、これから消防士を目指す方にとって有益な予備校となるでしょう。

今ならLINE公式アカウントの追加で限定特典を受け取れます!

\試験や仕事に関する無料相談も実施中/

コメント