TOMO LABO

TOMO LABO東京消防庁採用試験の対策に特化したスクール「東消塾」を運営している、TOMO LABOです!

街中で見かける救急車の中には、救急隊員が乗車しています。救急隊は、病気や怪我などをした傷病者に適切な処置を行い、病院まで搬送する部隊です。

そして、救急車には救急隊員だけでなく「救急救命士」も乗車しています。救急隊に関する知識がない方は「何が違うの?」と思うかもしれません。

救急隊員と救急救命士の違いは、消防士を目指す方にとって基礎的な知識となるため、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。今回は以上2つの違いに加え、救急救命士の仕事内容や救急救命士になる方法なども解説します。

\試験や仕事に関する無料相談も実施中/

救急救命士とは?

救急救命士とは、病気や怪我などをした傷病者に対して「病院前救護(プレホスピタルケア)」を担える国家資格のことです。通常の救急隊員よりも救急に関する専門的な知識を持っており、救急救命士にしか行えない業務(特定行為)も多くあります。

以前は、医師でなければ救急搬送の際の医療行為は禁止されていました。しかし、1991年4月に救急救命法が成立してからは、医師の指示のもとであれば特定の医療行為を行えるようになりました。

参考:救急救命士創設 (1991年) とドクターヘリ配備 (2007年) | 写真で読む公明党の55年

また、救急隊は3名の救急隊員で編成されており、うち1名は救急救命士が必要です。救急救命士法第2条第2項では、救急救命士が明確に定義づけされています。

この法律で「救急救命士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいう。

救急救命士の資格を保有していれば、消防士以外にも様々な場所で働くことが可能です。そのため、救急の現場で活躍したいと考えている方の多くが、救急救命士資格を取得することが多いです。

救急救命士は、現場の最前線で命を救える重要な資格です!

救急隊員と救急救命士の違い

救急救命士と似ているものとして、救急隊員が挙げられます。救急隊員と救急救命士は同じ救急車に乗って現場に向かいますが、それぞれに違いがあります。

救急隊員と救急救命士の違いは、以下の表を参考にしてください。

| 項目 | 救急隊員 | 救急救命士 |

|---|---|---|

| 定義・役割 | 消防吏員のうち、救急業務に従事する隊員 | 医療行為の一部(特定行為)が認められた 国家資格保有者 |

| 資格の有無 | 消防学校で救急隊員養成の研修が必要 (資格不要) | 国家資格の「救急救命士」が必要 |

| 行える処置 | 基本的な応急処置のみ | 気管挿管・薬剤投与などの 高度な医療処置が可能 |

| 勤務先 | 消防署の救急隊 | 主に救急隊の中で活動するが、 病院や民間救急などでも活動可能 |

| 養成課程 | 消防学校などでの研修(資格不要) | ①専門学校や大学を卒業して国家試験に合格②一定期間救急隊員として実践経験を積み、国家試験に合格 |

| 給与・待遇 | 出動手当や特殊勤務手当 | 救急隊員に加え、特定行為による資格手当 |

参考:救急救命士制度の現状等について

救急隊員と救急救命士の決定的な違いは「特定行為」を行えるかどうかです。特定行為とは、救急現場で医師の具体的な指示と家族の同意のもとに行える救急救命処置のことを指します。

また、救急隊員には資格が必要なく、消防学校で救急隊員養成研修を受けることで救急隊員として活動可能です。一方、救急救命士として活動するためには、一定の受験要件を満たしたのち国家試験に合格し「救急救命士」資格を取得する必要があります。

救急に関してより専門的な業務を行えるのが救急救命士なんです!

消防士と救急救命士(救急隊員)の違い

消防士と救急救命士の最大の違いは、救急活動を専門的に行っているかどうかです。消防署に勤務する救急救命士の場合、消防士も救急救命士も勤務先は消防署となります。

消防士は、消火活動や救助活動、救急活動なども行います。どのキャリアを目指しているかにもよりますが、基本的には様々な種類の部隊で活動する場合が多いです。

一方、救急救命士資格を持っている方のほとんどは、救急隊員として救急活動に専門的に従事しています。ただ、各消防署の人員事情によって、救急救命士資格を持っていても消防隊や救助隊として活動する可能性があることを理解しておきましょう。

中には、救急救命士資格を持ちながら救助隊員として働く方もいます!

看護師と救急救命士の違い

看護師と救急救命士の違いに関しては、以下の表を参考にしてください。

| 資格名 | 看護師 | 救急救命士 |

|---|---|---|

| 定められている法律 | 保健師助産師看護師法 | 救急救命士法 |

| 活躍するタイミング | 病院などの医療機関 | 現場から病院に到着するまで |

| 主な業務内容 | 医師の診察に基づいた診療・治療の 補助や看護 | 傷病者に対する基本的な応急処置と 医師の指示の元で行う特定行為 |

| 主な勤務先 | 病院やクリニックなど | 消防署や民間救急など |

参考:看護師 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))

救急救命士は救急現場から病院に到着するまで活動するのに対し、看護師は病院内での医師のサポートがメインとなります。

どちらも専門的な医療知識が必要なことに変わりはありません。しかし、役割が異なるため、それぞれが求められる能力も異なります。

救急救命士は現場での早急な判断力が求められ、看護師は治療後に患者を気遣う共感力や想像力も必要です。

救急救命士は病院で看護師と関わることも多いため、お互いのことを理解しておきましょう!

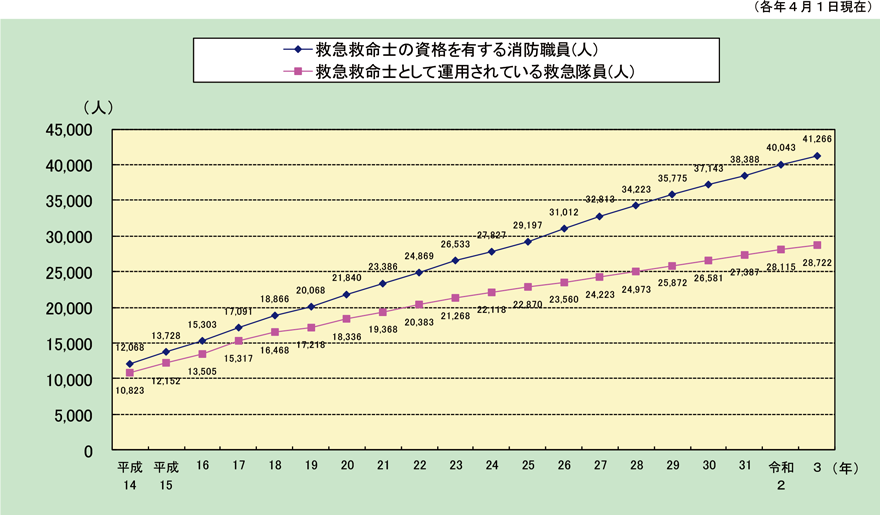

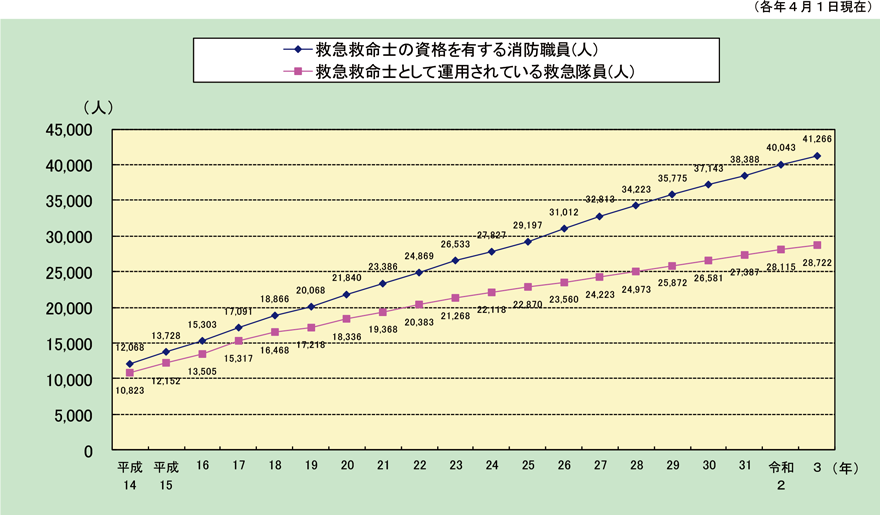

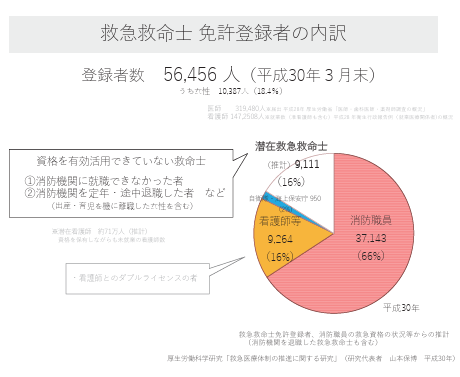

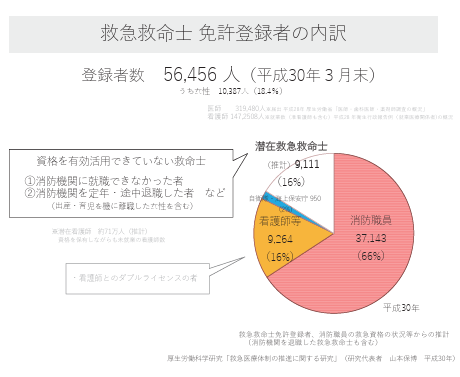

救急救命士の資格保有者数

救急救命士は国家資格であり、非常に難易度の高い試験でもあります。救急救命士の資格保有者数は、以下を参考にしてください。

令和3年度時点で救急救命士資格を保有している消防職員は「41,266人」となっています。また、救急救命士として運用されている救急隊員は「28,722人」となっており、双方共に増加傾向にあります。

少子高齢化によって、今後さらに救急需要の増加が認められるため、救急救命士としての需要も高まるでしょう。

救急救命士資格を持っている消防職員は重宝されます!

救急救命士になるには?

救急救命士になるには、以下2つの方法があります。

- 大学や専門学校の救急救命士養成課程を修了し国家試験に合格する

- 消防士として救急活動に従事し国家試験に合格する

どちらが良いかは、人によって異なります。元から救急隊員として活躍したいと考えている場合は、事前に救急救命士資格を持って消防士になる方が多いです。

反対に、消防士として活動する中で救急隊員をやりがいに感じる場合は、働きながら救急救命士資格を取得しています。

どちらにもメリットデメリットがあるため、救急救命士を目指す方は確認しておきましょう。

消防士として働く中で救急救命士を目指す人も多いんです!

①大学や専門学校の救急救命士養成課程を修了し国家試験に合格する

救急救命士になる1つ目の方法として、大学や専門学校の救急救命士養成課程を修了し救急救命士国家試験に合格する方法が挙げられます。大学や専門学校では、救急に関する勉強がメインとなるため、集中して試験対策できるのがメリットです。

救急救命士国家試験の具体的な受験要件に関しては、以下を参考にしてください。

文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの

受験要件を満たしたら「救急救命士国家試験」を受験する必要があります。救急救命士国家試験に合格すると救急救命士資格を取得できます。その後、希望する自治体の消防官採用試験に合格することで、救急救命士資格を持った消防士(救急隊員)として働くことが可能です。

「救急救命士国家試験」と「消防官採用試験」は別なので注意しましょう!

②消防士として救急活動に従事し国家試験に合格する

救急救命士になる2つ目の方法として、消防士として救急活動に従事し、救急救命士国家試験に合格する方法が挙げられます。救急隊員として現場経験を積みながら試験対策ができるため、効率よく試験対策できるのがメリットです。

ただ、救急救命士の国家試験を受験するためには、救急隊員として5年以上もしくは2,000時間以上救急業務に従事しなければいけません。

また、消防士として働きながら救急救命士を目指す場合、再度消防官採用試験を受験する必要はありません。救急救命士国家試験に合格すれば、即戦力の救急救命士として働けるためおすすめです。

大変ですが効率が良いため、やり切る自信のある方はこの方法がおすすめです!

救急救命士のできることとできないこと

救急救命士のできることとできないことは、以下の通りです。

- 医師の指示で行う「特定行為」はできる

- 医師の指示が無い場合は「特定行為」ができない

注意すべき項目として、救急救命士は医者ではないことを理解しておきましょう。救急隊員より専門的な医療行為ができるようになっても、定められた一定の医療行為しかできないことを理解しておくことが大切です。

救急救命士でもできることとできないことがあるんです!

医師の指示で行う「特定行為」はできる

救急救命士になることでできることとしては、医師の指示で行う「特定行為」が挙げられます。特定行為に関する詳細は「救急救命士法」によって定められています。

救急救命士による救急救命処置の種類は、以下の表を参考にしてください。

| 医師の 具体的指示 (特定行為) | ・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液(※) ・食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク及び気管内チューブによる気道確保(※) ・エピネフリンを用いた薬剤の投与(※) ・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液 ・低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与 ※は心肺機能停止状態の患者に対してのみ行うもの |

|---|---|

| 医師の 包括的な指示 | ・精神科領域の処置 ・小児科領域の処置 ・産婦人科領域の処置 ・自動体外式除細動器による除細動* ・自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリン投与 ・血糖測定器を用いた血糖測定 ・聴診器の使用による心音・呼吸音の聴取 ・血圧計の使用による血圧の測定 ・心電計の使用による心拍動の観察及び心電図伝送 ・鉗子・吸引器による咽頭・声門上部の異物の除去 ・経鼻エアウェイによる気道確保 ・パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定 ・ショックパンツの使用による血圧の保持及び下肢の固定 ・自動式心マッサージ器の使用による体外式胸骨圧迫心マッサージの施行 ・特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持 ・口腔内の吸引 ・経口エアウェイによる気道確保 ・バッグマスクによる人工呼吸 ・酸素吸入器による酸素投与 ・気管内チューブを通じた気管吸引 ・用手法による気道確保 ・胸骨圧迫 ・呼気吹き込み法による人工呼吸 ・圧迫止血 ・骨折の固定 ・ハイムリック法及び背部叩打法による異物の除去 ・体温・脈拍・呼吸数・意識状態・顔色の観察 ・必要な体位の維持、安静の維持、保温 |

特定行為に関しては、救急救命士法施行から必要に応じて追加・削除されています。今後も法改正によって、特定行為の内容が変わる可能性があるため注意が必要です。

救急救命士を目指している方は、定期的に最新情報をチェックしておきましょう!

医師の指示が無い場合は「特定行為」ができない

救急救命士ができる特定行為は、自分の意志で勝手にできるものではありません。医師の指示がある場合のみ許されている行為のため、医師の指示が無い場合は基本的に特定行為ができないことを理解しておきましょう。

救急救命士法第四十四条でも、以下のように定められています。

第四十四条 救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。

2 救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び第五十三条第二号において「救急用自動車等」という。)以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、病院若しくは診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間又は重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。

3 病院又は診療所に勤務する救急救命士は、重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の管理者が実施する医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項その他の重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間において救急救命士が救急救命処置を行うために必要な事項として厚生労働省令で定める事項に関する研修を受けなければならない。

特定行為の内容だけでなく、どんな状況でできるのかも理解しておくことが大切です!

救急救命士はどんなところで働ける?

救急救命士の資格を活かして働ける場所としては、以下の4つが挙げられます。

- 消防署

- 消防以外の公安職

- 病院

- 民間救急

救急救命士は、消防署の救急隊員として働く以外にも、様々な場所で活躍できます。仮に消防官採用試験に合格できなかったとしても、似たような現場で活躍することは可能なため、選択肢があることを理解しておきましょう。

同じ資格でも働く場所によって仕事内容に若干の違いがあります!

消防士

救急救命士資格保有者が勤務する最も多い場所は「消防署」です。消防署で働く救急救命士は、救急救命士資格保有者の66%となっています。(平成30年3月末時点)

消防署に勤務する救急救命士の主な業務は、救急隊員として救急車に乗車し、救急現場から病院に搬送するまでの間に処置をすることです。

消防署に勤務する救急救命士が最も多いですが、救急救命士国家試験に加えて各自治体の消防官採用試験にも合格しなければいけない点に注意しましょう。

救急以外の仕事にも興味のある方は消防署で働くのがおすすめです!

消防士以外の公安職

比較的珍しいですが、救急救命士資格を持ちながら「消防士以外の公安職」として働くケースもあります。具体的には、自衛隊や警察官、海上保安庁などが挙げられます。

海上保安庁であれば、船舶が海上の救急車のような業務を果たします。海上での業務となるため、必要に応じて潜水士や機動救難士の資格も取得することも多いです。

また、自衛隊であれば衛生隊員としての業務にあたり、警察官であれば事故現場などで傷病者にいち早く対応することも可能です。

消防士以外の公安職の場合、救急車に乗車する以外の働き方となりますが、珍しいため重宝されるでしょう。

何かしらの資格と兼任して業務をこなすケースも多いです!

病院

救急救命士の資格保有者のうち「病院」で働いている方は全体の16%に上ります。従来は、救急救命士は傷病者を現場から医療機関まで搬送することが主な業務でした。しかし現在は、重度傷病者を対象として病院到着から入院までの処置も可能となりました。

「⼀般社団法⼈ ⽇本臨床救急医学会」の資料でも、以下のように明記されています。

改正以前の救急救命⼠法では、救急救命処置は、その定義上「重度傷病者が病院若しくは診療所に搬送されるまでの間」のものとされていたが、今回の法改正において「重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に⼊院するまでの間(当該重度傷病者が⼊院しない場合は、病院⼜は診療所に到着し当該病院⼜は診療所に滞在している間。)」のものが含まれることとなった。

引用:医療機関に勤務する救急救命⼠の 救急救命処置実施についてのガイドライン 令和 3 年9⽉30

病院内での業務は一部に限られますが、重度傷病者の救急救命処置に対応できることで、自分自身の成長にも繋がるでしょう。

令和3年の法改正によって救急救命士の業務範囲が広がりました!

民間救急

救急救命士の中には消防署の救急隊員としてではなく「民間救急」で働く方もいます。民間救急とは、緊急性が低いと判断された傷病者を医療機関へ搬送するのが主な業務です。

消防とは異なるため、有料で予約しないと利用できません。ただ、民間とはいっても消防局認定業者なので安心して利用可能です。

基本的に応急処置以外の医療行為はできず、必要な場合は医師や看護師が同乗します。また、搬送がメインとなるため重度傷病者を扱うケースはほとんどない点に注意しましょう。

消防署や病院での傷病者よりも軽度傷病者の対応が多くなります!

消防士の救急救命士として働きたい方は「東消塾」へ

救急救命士の多くは、消防署で勤務しています。「とりあえず救急救命士として現場で働きたい」と考えている方は、消防官採用試験に合格しなければいけません。

しかし、消防官採用試験は難易度が高く、独学で合格するのは非常に難しいです。救急救命士の勉強もしているのなら、なおさら難易度は上がるでしょう。

消防官採用試験の合格率を高めたいと考えているなら「東消塾」がおすすめです。東消塾は、消防官採用試験合格を目指す予備校であり、消防士OBの講師も多数在籍しています。そのため、試験のことだけでなく現場に関する質問もしやすいのがメリットです。

気になる方は、LINE公式アカウントを追加して無料相談や限定特典を受け取りましょう。LINE公式アカウントを追加して限定特典を受け取った方の口コミは以下の通りです。

🧑🚒 Aさん(大学4年・東京消防庁志望)

面接対策動画を見て、自分の伝え方が明確に変わったのを実感しました。志望動機の深掘りの方法や、話すときのポイントがとても分かりやすくて、自信が持てるようになりました。本番の面接が楽しみになるなんて、正直びっくりです。

👨🚒 Dさん(高校卒・消防に憧れ)

特別救助隊のセミナー動画を見て、「命を預かる仕事」のリアルに触れた気がしました。映像越しでも緊張感が伝わってきて、自分もこういう現場で人を助けたい、と本気で思うように。目標が明確になって勉強のモチベも上がりました。

👨🚒 Eさん(浪人生・再挑戦中)

救急隊の方のセミナー動画で、救急の現場のリアルを知れて大きな刺激を受けました。前回は曖昧な志望理由しか言えなかったけど、今回は具体的に話せそうです。モチベーションが復活し、今は毎日前向きに取り組めています。

救急救命士資格を持つ消防士として働きたい方は、消防官採用試験合格率の高い東消塾で対策しましょう!

\試験や仕事に関する無料相談も実施中/

コメント