消防士は非常に危険な仕事であり、いつ命を落としても不思議ではありません。そして、公務中に命を落とすことを「殉職」と言い、毎年数名の殉職者が出ているのも事実です。

今回は、消防士の殉職率や他の公安職との比較、殉職した際の手当や補償などを解説します。この記事を参考にすることで、消防士の殉職に関する現状について理解でき、消防という仕事について理解を深められるでしょう。

TOMO LABO

TOMO LABO東京消防庁採用試験の対策に特化したスクール「東消塾」を運営している、TOMO LABOです!

殉職とは?

殉職とは、公務などの職務を遂行している最中に命を落とすことを指します。消防士に限らず、警察官や自衛官など命の危険を伴う職業において使われるのが一般的です。

消防士の場合、火災現場での消火活動や人命救助の最中に起きた事故、建物の倒壊、爆発、煙や有毒ガスによる中毒などが原因で殉職するケースがあります。

ただ、殉職は単なる事故死とは異なります。そのため、殉職者には特別な手当や補償金が支払われるのが一般的です。

殉職はあってはなりませんが、危険な活動を行う以上どうしても殉職する可能性があります。

消防士の殉職率

消防士の殉職率は、令和3年度中で0.001197%となっており、ほぼゼロに近いです。ただ、令和3年度時点で167,073名いる消防職員のうち2名が殉職しており、確実に無いとは言い切れません。

参考:資料2-1-3 消防機関数と消防職団員数の推移 | 令和3年版 消防白書 | 総務省消防庁

参考:資料2-3-1 消防職団員の公務による死傷者数 | 令和4年版 消防白書 | 総務省消防庁

この数値は、総務省消防庁の情報を参考にして算出しています。

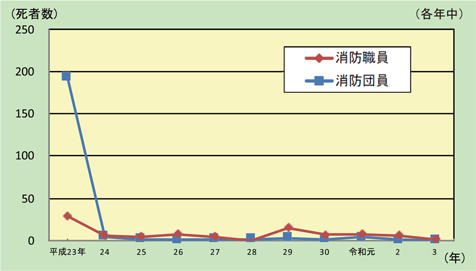

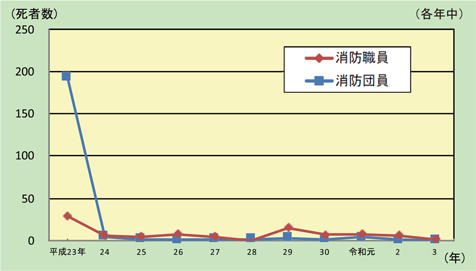

消防士の殉職者は緩やかな減少傾向にはありますが、年によっては殉職者が増加していることもあります。

災害件数や内容によっても、殉職率に大きな影響が出るため一概に殉職率を決めつけることはできません。ただ、ここ数年は全体としても0.1%未満となっていることは事実です。

災害出動中の殉職が最も多い

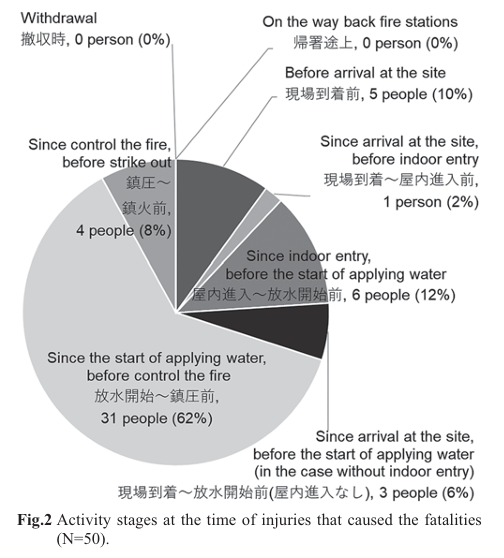

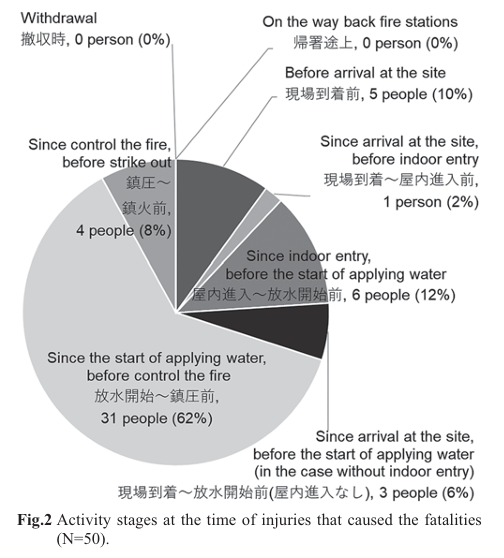

消防士の殉職のほとんどは、災害出動中に発生しています。以下のグラフは、殉職者50名が殉職したタイミングをまとめたものです。

「放水開始〜鎮圧前」が31名で最も多く、「屋内進入〜放水開始前」が6名、「現場到着前」が5名でした。他にも、災害出動中の殉職が大半を占めています。

「現場到着前」の5名は、災害出動中における交通事故が原因で殉職しています。

訓練中に殉職したケースもある

消防士の殉職と聞くと、災害現場を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、訓練中に殉職したケースもあります。

令和5年10月には、新潟県柏崎市でダイバー養成訓練中だった男性消防士が事故で殉職しています。他にも、訓練中に消防士が殉職したケースは多いです。

参考:潜水訓練中の消防士死亡、24時間勤務後に参加 消防本部を家宅捜索:朝日新聞

市民の方の命を救う消防士ですが、危険な現場で活動するためには日々の訓練も実践形式で極めて過酷です。結果として、訓練中に予期せぬ事故により殉職に繋がっていると考えられます。

訓練中も「公務中の死亡」として扱われるため、殉職と認定されます。

消防士と他の公安職との殉職率の違い

消防士の殉職率は、全体で見ると年間0.1%以下となっており、低いと感じるかもしれません。しかし、実際に殉職者が出ていることから、本当に低いと言えるのでしょうか。

消防士の殉職率について考えるなら、他の公安職との殉職率の違いについても理解しておくことが大切です。

消防士と同じ公安職の「警察官」と「自衛官」の殉職率を紹介します。

警察官の殉職率

警察官の殉職率は、正確にはわかりません。なぜなら、警察官の殉職者は公式に発表されていないからです。

ただ、警察官は毎年10名前後の殉職者がいると考えられています。また、平成30年度の警察職員の人数は、全体で296,702名です。

参考:第1項 警察の体制

これらを踏まえると、警察官の殉職率は約0.0037%となります。消防士の殉職率よりも若干高い数値であり、人数で考えても消防士より多いのが特徴です。

警察官は災害出動だけでなく、凶悪犯罪に関連する業務も多いため殉職する可能性のある場面は増えるでしょう。

自衛官の殉職率

自衛官の殉職率は、約0.0159%となっています。令和7年度の自衛官の人数は、合計で220,252名であり、令和4年度の自衛官の殉職者数は、35名とされています。

令和4年度の自衛官の人数や令和7年度の殉職者数が公表されていないため、殉職率に関してもあくまで参考値として考えておきましょう。

ただ、35名の追悼式が行われたのは令和4年11月であり、正確な12月末までの正確な数字ではありません。また、自衛官の殉職者数は防衛省などから公式に発表されないため、推移などをまとめた数値を調査できないことを理解しておきましょう。

【過去10年分】消防士の殉職者数一覧

過去10年における消防士の殉職者数や殉職理由、殉職率は以下の表を参考にしてください。

| 対象年 | 消防職員数 | 殉職者数 | 殉職率 | 殉職理由 |

|---|---|---|---|---|

| 令和4年 | 167,510名 | 2名 | 0.001194% | 火災1名、その他1名 |

| 令和3年 | 167,073名 | 2名 | 0.001197% | 救急1名、その他1名 |

| 令和2年 | 166,628名 | 6名 | 0.003601% | 火災4名、演習・訓練等1名、その他1名 |

| 令和元年 | 165,438名 | 8名 | 0.004836% | 火災4名、演習・訓練等1名、その他3名 |

| 平成30年 | 164,873名 | 7名 | 0.004246% | その他7名 |

| 平成29年 | 163,814名 | 15名 | 0.009157% | 火災1名、風水害等の災害1名、演習・訓練等10名、その他3名 |

| 平成28年 | 163,043名 | 0名 | 0% | 0名 |

| 平成27年 | 162,124名 | 5名 | 0.003084% | 捜索1名、その他4名 |

| 平成26年 | 161,244名 | 8名 | 0.004961% | 風水害等の災害1人、その他7人 |

| 平成25年 | 160,392名 | 5名 | 0.003117% | 捜索1人、その他4人 |

参考:資料2-1-3 消防機関数と消防職団員数の推移 | 令和3年版 消防白書 | 総務省消防庁

参考:資料2-3-1 消防職団員の公務による死傷者数 | 令和5年版 消防白書 | 総務省消防庁

参考:資料2-3-1 消防職団員の公務による死傷者数 | 令和4年版 消防白書 | 総務省消防庁

参考:資料2-3-1 消防職団員の公務による死傷者数 | 令和3年版 消防白書

参考:2.公務による死傷者の状況 | 令和2年版 消防白書

参考:2.公務による死傷者の状況 | 令和元年版 消防白書

参考:2.公務による死傷者の状況 | 令和元年版 消防白書

参考:2.公務による死傷者の状況 | 平成29年版 消防白書

参考:2.公務による死傷者の状況 | 平成28年版 消防白書

参考:2.公務による死傷者の状況 | 平成27年版 消防白書

参考:2.公務による死傷者の状況 | 平成26年版 消防白書

過去10年で殉職者が0名だったのは平成28年のみであり、他の年では2人以上の殉職者が発生しています。さらに、多い年には15名の殉職者が発生しているのが現状です。

平成23年には、東日本大震災によって29名もの殉職者が発生しています。

消防士が殉職する理由

消防士として殉職しないためには、殉職する主な理由について理解しておくことが大切です。消防士が殉職する理由としては、以下の2つが挙げられます。

- 安全管理が不十分

- 消防隊員の経験不足

殉職の中には、不慮の事故などどうしても防ぎきれなかったものもあります。しかし、あらかじめ危険を予測していれば防げるものが多いのも事実です。

過去の殉職者が徹底できていなかったわけではありませんが、過去の教訓から学び今後同じようなことを起こさないことが大切です。

安全管理が不十分

消防士が殉職する理由として、安全管理が不十分なことが挙げられます。消防の現場は、建物が倒壊したり火災が燃え広がったりと非常に危険です。

目の前の要救助者や消火活動・救助活動に集中しすぎて安全管理を怠り、殉職に繋がる事故を起こしてしまうことがあります。

また、不慮の事故でも安全管理を徹底していれば、殉職しなかったというケースもあるかもしれません。

消防士は、初任教育の段階から安全管理に関して何度も注意を受けますが、仕事に慣れてくる5年目以降なども初心を忘れないことが大切です。

現場がどんな状況でも、まずは安全管理を徹底しましょう。

消防隊員の経験不足

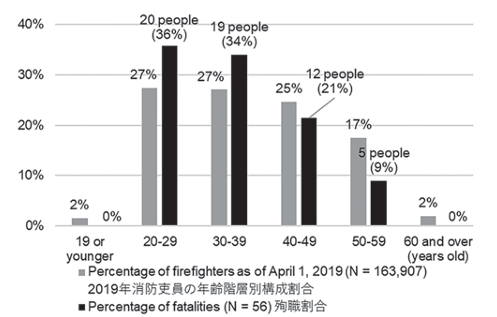

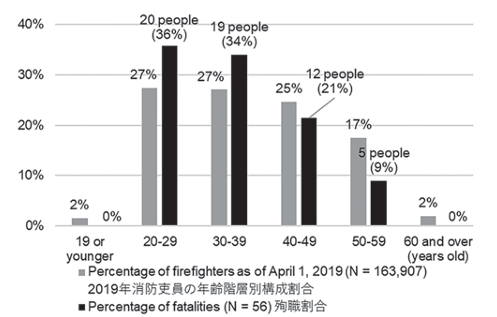

消防士が殉職する理由には、消防隊員の経験不足も挙げられます。殉職した消防士の年齢を調べると、20代が最も多くなっており、年齢を重ねるごとに減少しているのが特徴です。

「年齢が低い=経験不足」と一概にまとめることはできません。しかし、年齢を重ねる方が火災現場を経験する機会が多くなるのは事実です。

結果として、現場経験が少ない若手の消防士が殉職しやすいと言えるでしょう。

現場の最前線に立つのが体力や筋力のある若手消防士なのも、若手消防士の殉職率が高い要因だと考えられます。

消防士が殉職した際の手当や補償は?

消防士が殉職した際には、様々な手当てや補償を受けられます。具体的な内容に関しては、以下の通りです。

- 殉職した階級から「二階級特進」する

- 死亡救慰金が支給される

- 退職金が支給される

殉職した後に家族が心配だと考えている方でも、様々な補償が充実しているため心配ありません。殉職しないことが大前提ですが、知識としてどんな補償を受けられるのかを理解しておきましょう。

退職金だけが支給されるわけではないんです。

①殉職した階級から「二階級特進」する

消防士や警察官、自衛官には殉職者に対して「二階級特進」という制度が存在します。二階級特進とは、殉職者の功績を称えるとともに、階級を上げることで遺族への補償を手厚くすることです。

参考:警察官や消防隊員、自衛官などの殉職者は「二階級特進」慣例|NEWSポストセブン

ただ、消防本部によって階級の上り幅は異なるため、気になる方は希望する消防本部の二階級特進について調べておきましょう。

二階級特進は「特別昇任」と呼ばれることもあります。

②死亡救慰金が支給される

死亡救慰金とは、職員が殉職した際に危険の度合いや功労に応じて支給されるお金のことです。東京消防庁では、以下のように定められています。

| (死亡救慰金) |

|---|

| 第4条 死亡救慰金の額は,3,000万円以内において危険の度合い,功労その他を考慮して別表第1により支給する。 |

また、死亡救慰金の額は以下のように定められています。

| 危険の度合い | 功労の度合い | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 区分 | 最も高い | 非常に高い | 他界 | 抜群 | 顕著 | 多大 |

| 加算額 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,500 | 1,350 | 1,200 |

引用:東京消防庁救慰金の支給に関する規程

東京消防庁では、3,000万円以内を上限に支給されます。

③退職金が支給される

殉職した場合でも、退職金が支給されます。本人が殉職しているため、受け取りは遺族となり、「二階級特進」によって昇任した後の階級をもとに金額が決定されます。

退職金の計算方法は、以下の通りです。

給料月額が高いほど退職金も高くなるため、殉職によって昇任することを考えると、通常より高額な退職金が支給されます。

死亡救慰金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹、その他の親族の順序となります。

消防士として殉職しないためにできること

消防士として殉職しないためにできることとしては、以下の3つが挙げられます。

- 様々な状況を想定した訓練を行う

- チームで行動しお互いに気を配る

- 過去の殉職事例を教訓にする

これらの内容を理解しておくことで、安全に活動しながら市民の方の命を救えます。消防士だからと言って、自分の命よりも市民の方の命を救おうと考えるのではなく、自分と市民の方の命の両方を救える消防士を目指しましょう。

殉職してしまったら元も子もないため、殉職しないために重要なことは必ず覚えておきましょう。

様々な状況を想定した訓練を行う

消防士として殉職しないためにできることとしては、様々な状況を想定した訓練を行うことが挙げられます。特に、消防の現場では予想外の事態が起こることも多いため「想定外を想定する訓練」が重要です。

例えば、通常の火災対応だけでなく、急激な延焼や建物の倒壊、煙による視界不良、通信遮断といった不測の状況を踏まえた訓練を行うことで、実際の現場でも冷静な判断や迅速な対応が可能となります。

日々の訓練は身体を鍛えるだけでなく、判断力や危機管理能力を養うための重要な機会です。だからこそ、常に本番かつ様々な状況を想定した訓練を行うことが大切です。

どんな状況でも臨機応変な対応力を養うために普段から訓練が必要です。

チームで行動しお互いに気を配る

消防士として殉職しないためにできることとしては、チームで行動しお互いに気を配ることが挙げられます。消防の現場では、一人で行動すると状況判断の遅れや万が一の際の救助の遅れに繋がり、大きな事故や殉職のリスクが高まります。

そのため、常に複数人で行動し、お互いの位置や体調、装備の状態に気を配りながら任務にあたることが大切です。また、経験の浅い隊員がベテランと組むことで、判断ミスの防止や安全確保にも繋がります。

チームワークとは単なる分担作業ではなく、お互いを守る意識を持つことです。この意識の共有こそが、消防士の殉職を防ぐための最も実践的な安全対策の一つと言えるでしょう。

一人で何かをしようとすると、不測の事態に対応できない可能性が高いです。

過去の殉職事例を教訓にする

消防士として殉職しないためにできることとしては、過去の殉職事例を教訓にすることが挙げられます。実際に現場で何が起きたのかやどのような判断や行動が事故に繋がったのかを知ることで、同じ悲劇を繰り返さなくなる可能性が高いです。

総務省消防庁や各自治体の消防局では、過去の殉職事例や災害事例などを後悔していることもあります。

こうした資料をもとに、訓練内容の見直しや装備の改良、マニュアルの整備なども行われているため、定期的に確認しておくことが自分の身を守ることにも繋がるでしょう。

痛ましい過去に向き合うことは、消防士に求められる責任の一つとも言えます。

消防士は殉職しないように毎日訓練している

消防士が年間で数名殉職しているのは、まぎれもない事実です。しかし、過去の教訓から殉職者は減少傾向にあり、過剰に心配する必要はありません。

また、新たな殉職者を出さないために毎日厳しい訓練を行っていることも理解しておきましょう。

これから消防士を目指そうとしている方に「東消塾」がおすすめです。東消塾は、東京消防庁採用試験合格を目指す予備校であり、消防士OBが講師として複数在籍しています。

試験対策だけでなく、消防士OBの実体験を聞きながら対策できるため、殉職に関しても事前に知識や理解を深められるでしょう。

\試験や仕事に関する無料相談も実施中/

試験や消防士に関する不安は、公式LINEの無料相談でお待ちしています。

コメント