TOMO LABO

TOMO LABO東京消防庁採用試験の対策に特化したスクール「東消塾」を運営している、TOMO LABOです!

救急車に乗車し、病気やケガなどを負った傷病者を救命しているのが救急隊員です。救急隊員の多くは消防署に勤務しており、24時間365日様々な救急現場に出動しています。

しかし、救急隊員を目指すのに「消防士になれば良いのか?」や「何か特別な資格が必要なのか?」と疑問に感じている方も多いでしょう。

今回は、救急隊員になる方法や主な仕事内容、救急救命士との違いなどを解説します。東京消防庁OBの経験談を基に解説するので、よりリアルな内容を知れるでしょう。

\試験や仕事に関する無料相談も実施中/

救急隊員になるには?

救急隊員として働きたいというだけなら、消防士として働く以外にも方法はあります。救急隊員になる方法としては、以下2つが挙げられます。

- 消防官採用試験に合格して救急隊員として働く

- 救急救命士資格を取得して民間救急で働く

救急隊員の多くは消防署で働いていますが、民間救急で働くという方法もあります。それぞれの違いやどんな方が向いているのかなどを理解することで、自分のやりたいことを明確にできるでしょう。

一般的には同じ救急隊員に見えても、仕事内容は全く違う部分もあるんです!

消防官採用試験に合格して救急隊員として働く

救急隊員になる1つ目の方法は、消防官採用試験に合格して救急隊員として働く方法です。

消防士は火災や救助活動だけでなく、救急活動も主な業務の1つです。救急現場で多くの方が見かける救急車や救急隊員のほとんどが消防職員であり、消防士として勤務しています。

消防官採用試験合格後は、半年間消防学校で訓練を行います。消防学校では、救急隊員の養成課程も行うため消防職員全員が基礎的な救急知識を身に付けており、卒業後に救急隊員として働くことが可能です。

消防官採用試験と消防学校について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

消防学校卒業後の半年間は、正規の救急隊員ではなく4人目の救急隊員として働きます!

救急救命士資格を取得して民間救急で働く

救急隊員になる2つ目の方法は、救急救命士資格を取得して民間救急で働く方法です。

民間救急とは、緊急性が低い患者の転院や入退院などの搬送業務を民間で行う組織です。消防署の救急隊と区別するために「民間救急」と呼ばれています。

民間救急で働くためには、救急救命士資格を取得する必要があります。(その他、医師や看護師資格などでも可)民間救急の救急隊員に興味のある方は、救急救命士資格を取得した上で民間救急の会社へ入社するのがおすすめです。

民間救急の需要も高まっているんです!

救急隊員の主な仕事内容

救急隊員の主な仕事は、病気や怪我を負った傷病者に対して適切な処置を行った上で症状に応じた医療機関へ搬送することです。救急隊員のメインの業務は治療だと思っている方も多いですが、救急現場での治療よりもいかに早く適切な医療機関に搬送する方が重要です。

そのため、治療知識に関することだけでなく、迅速な病院選定や医師や家族への適切な説明能力も求められます。

また、救急隊員の中には救急救命士の資格を取得し、より専門的な医療行為を行う方も多いです。救急隊員として成長したいと考えている方は、救急救命士がどのようなものかも理解しておきましょう。

救急隊員として働く方の多くが「救急救命士」を目指します!

救急隊員と救急救命士の違い

救急隊員と救急救命士の大きな違いは、特定行為ができるかどうかです。救急救命士が行う特定行為とは、救急現場で医師の具体的な指示と家族の同意のもとに行える救急救命処置のことです。

救急隊員と救急救命士の細かい違いに関しては、以下の表を参考にしてください。

| 項目 | 救急隊員 | 救急救命士 |

|---|---|---|

| 定義・役割 | 消防吏員のうち、救急業務に従事する隊員 | 医療行為の一部(特定行為)が認められた 国家資格保有者 |

| 資格の有無 | 消防学校で救急隊員養成の研修が必要 (資格不要) | 国家資格の「救急救命士」が必要 |

| 行える処置 | 基本的な応急処置のみ | 気管挿管・薬剤投与などの 高度な医療処置が可能 |

| 勤務先 | 消防署の救急隊 | 主に救急隊の中で活動するが、 病院や民間救急などでも活動可能 |

| 養成課程 | 消防学校などでの研修(資格不要) | ①専門学校や大学を卒業して国家試験に合格②一定期間救急隊員として実践経験を積み、国家試験に合格 |

| 給与・待遇 | 出動手当や特殊勤務手当 | 救急隊員に加え、特定行為による資格手当 |

参考:救急救命士制度の現状等について

厳密に言えば、救急救命士は資格の名称であり、資格の有無は関係なく救急車に乗車している隊員は救急隊員と呼ばれます。そのため、救急救命士は「救急救命士資格を保有している救急隊員」ということを理解しておきましょう。

救急隊員と救急救命士の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

具体的に何が違うのかを理解しておくことで今後のキャリアを考えやすくなります!

救急救命士になるには?

救急救命士になるには、一定の条件を満たした上で厚生労働省が行う「救急救命士国家試験」に合格しなければいけません。条件を満たすまでと国家試験合格までの一般的な方法としては、以下の2つが挙げられます。

- 消防士として働きながら資格取得を目指す

- 大学や専門学校で資格を取得した上で消防士として働く

どちらの方法で救急救命士を目指すかによって、メリットやデメリットが異なります。自分が何を重要視しているかを考えた上で、最適な方法で救急救命士を目指しましょう。

消防署で勤務する救急救命士のケースを紹介します!

消防士として働きながら資格取得を目指す

救急救命士になる1つ目の方法として、消防士として働きながら資格取得を目指す方法が挙げられます。

消防士として働きながら資格取得を目指す流れは、以下を参考にしてください。

- 消防官採用試験に合格する

- 救急隊として5年or2000時間の実務経験を積む

- 救急救命士養成所で訓練する

- 国家試験に合格して救急救命士資格を取得する

消防士として働きながらの資格取得には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

消防士として働きながら資格取得を目指す最大のメリットは、現場経験を積みながら資格取得を目指せることです。試験勉強も実際の経験をしながらの方が効率的に行えるでしょう。

ただ、救急救命士の国家試験を受けるためには、救急隊員として5年以上もしくは2,000時間以上救急業務に従事する必要があります。そのため、大学や専門学校を卒業するよりも時間がかかってしまうことがデメリットと言えるでしょう。

現場経験を積んでいれば、救急救命士資格取得後に即戦力として働けます!

大学や専門学校で資格を取得した上で消防士として働く

救急救命士になる2つ目の方法として、大学や専門学校で資格を取得した上で消防士として働く方法が挙げられます。

大学や専門学校で資格を取得した上で消防士として働く流れは、以下を参考にしてください。

- 救急救命士の養成課程を持つ大学・専門学校を卒業する

- 国家試験に合格して救急救命士資格を取得する

- 消防官採用試験に合格して救急隊員として働く

大学や専門学校での資格取得には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

大学や専門学校で資格を取得するメリットは、消防士として働きながらよりも短期間で救急救命士国家試験の受験資格を得られることです。最短2年で受験資格を目指せるだけでなく、試験対策の勉強のみに集中できます。

ただ、学費が必要になったり資格を取得しても消防官採用試験に合格できなければ救急隊員として働けなかったりする(一部病院や民間救急を除く)点に注意しましょう。

最初から救急隊員を目指している方は、救急救命士資格を取得してから消防士を目指す方も多いです!

救急救命士が活躍できる場所

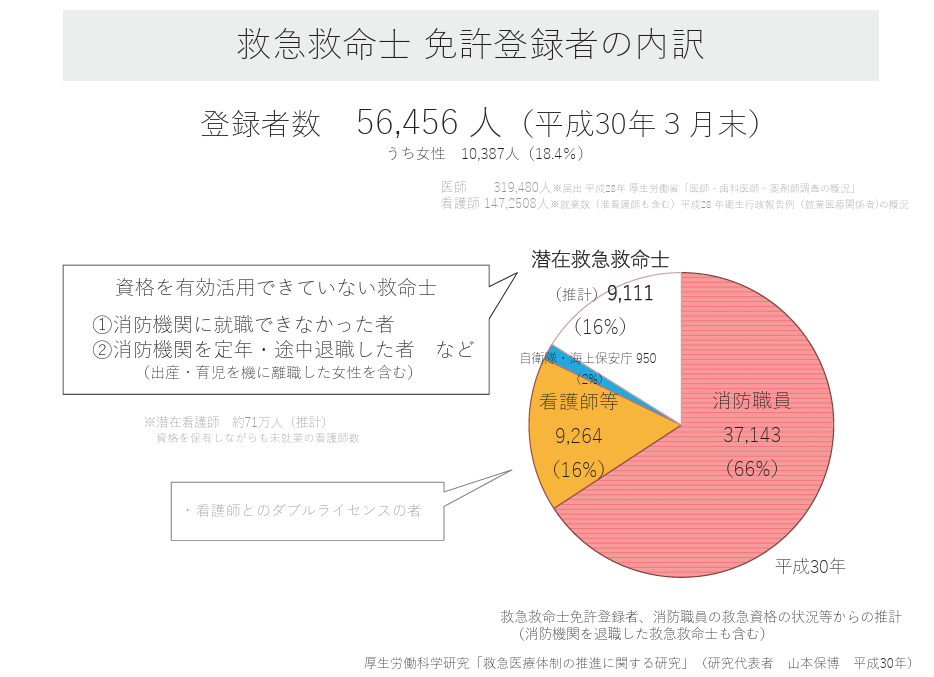

救急救命士の多くは、消防署で救急隊員として働いています。以下の画像からも、救急救命士資格保有者の66%は消防署で働いていることがわかります。

ただ、消防署以外にも救急救命士が活躍できる場所は多いです。具体的な場所としては、以下の3つが挙げられます。

- 消防以外の公安職

- 病院

- 民間救急

救急隊としてではなく、別の業務を行いながら救急救命士資格を生かせる場面も多いです。例えば、消防以外の公安職である警察官や自衛官は、人命救助と同時並行で救命活動を行えるようになります。

自衛隊や海上保安庁で救急救命士資格を持つものは約2%しかいないため、貴重な存在として現場の最前線で活躍できるでしょう。

消防士だけが救急救命士の活躍する場ではないんです!

救急隊員と救急救命士の年収

令和3年度の「地方公務員給与実態調査」における「職種別職員の平均給与額」をもとにした消防士の平均年収は「6,350,655円」です。これは全消防士を参考にした数値であり、救急隊員や救急救命士だけの平均年収ではありません。

そして、救急隊員や救急救命士の月給は消防士と同じように設定されているため、基本的には同じ金額となります。ただ、救急隊員や救急救命士よりも資格手当を受け取れる機会が多いです。

東京消防庁を例に、救急隊員や救急救命士が受け取れる資格手当は以下の表を参考にしてください。

| 種類 | 支給範囲 | 手当額 |

|---|---|---|

| 救急手当 | (1)傷病者の医療機関への搬送、救急処置その他の救急業務等の活動に従事した救急隊員(機関員を除く。) | 一回 一時間未満 二百七十円 一時間以上 三百八十円 |

| (2) 救急隊員のうち、救急救命処置等の活動に従事した救急救命士(機関員を除く。) | 一回 一時間未満 三百六十円 一時間以上 五百円 | |

| (3)ア 傷病者の医療機関への搬送、救急処置その他の救急業務等の活動に従事した機関員(救急隊員に限る。)及び救急隊員以外の職員のうち当該活動に従事した職員 イ 傷病者が心肺機能停止状態であるときに、傷病者の医療機関への搬送、救急処置その他の救急業務等の活動に従事した機関員(救急隊員に限る。) ウ 傷病者が心肺機能停止状態であるときに、救急救命処置等の活動に従事した救急救命士の機関員(救急隊員に限る。) | 一回 一時間未満 二百円 一時間以上 二百八十円 一回 一時間未満 二百七十円 一時間以上 三百八十円 一回 一時間未満 三百六十円 一時間以上 五百円 | |

| (4) 車内消毒等を必要とする救護に従事した職員 | 一回 二百十円 | |

| 深夜特殊業務手当 | 正規の勤務時間の全部又は一部が午後十時から翌日の午前五時までの間に割り振られた交替制勤務に従事した職員 | 一勤務 四百九十円 |

基本給に加えて、上記の表に基づいた出動回数や時間帯、従事した内容に関して年収が異なります。ただ、救急救命士の資格保有者の方ができる業務が多いため、資格手当もより多く受け取れることを理解しておきましょう。

体感として同年代の消防士と救急隊員を比較すると、資格手当で50〜100万円ほど年収に差が出ます!

救急救命士に向いている人

救急救命士には、向き不向きがあります。救急救命士に向いている人としては、以下の3つが挙げられます。

- 常に冷静でいられる人

- コミュニケーション能力が高い人

- 積極性があり知的好奇心の高い人

救急救命士だからといって、医療知識だけあれば良いというわけではありません。また、人の命を救いたいと思っているというのは大前提すぎるため、それ以外の部分でどんな人が向いているのかを解説します。

救急救命士として成長したいなら、この3つができる救急救命士を目指しましょう!

常に冷静でいられる人

救急救命士に向いている人として、常に冷静でいられる人が挙げられます。なぜなら、救急現場では時間との勝負であり、迅速に適切な処置を行わなければいけないからです。

救急現場では、傷病者だけでなく傷病者の家族や友人がパニックになっていることもあるため、自分が落ち着くことで相手も落ち着かせやすくなるでしょう。

また、常に冷静でいることで、処置や対応のミスを減らすことが可能です。救急現場では1つのミスで傷病者を危険な状態にしてしまうこともあるため、常に冷静に対処できる能力が求められます。

最初の頃は難しいかもしれませんが、現場経験を積むことで冷静に対応できる事案も多くなります!

コミュニケーション能力が高い人

救急救命士に向いている人として、コミュニケーション能力が高い人も挙げられます。理由として、傷病者やその家族から現場の状況や症状の詳細などを聞かなければいけないからです。

より細かく正確な情報を知ることができれば、その後の処置や搬送までをスムーズに行いやすくなります。反対に、コミュニケーション能力に乏しいと正確な情報を得られずその後の対応に時間がかかってしまい、傷病者を危険に晒してしまう可能性も高いです。

ただ、話が上手いことをコミュニケーション能力が高いというのではなく、相手の仕草や表情からも何を伝えたいのかを正確に把握できる能力が求められます。

救急現場では、少ない情報からより多くの情報を汲み取らなければいけません!

積極性があり知的好奇心の高い人

救急救命士に向いている人として、積極性があり知的好奇心の高い人が挙げられます。なぜなら、医学は日々進歩しており、常に情報をアップデートし続けなければいけないからです。

救急救命士として活躍するには様々な能力が求められますが、大前提として専門的な医療知識が必要です。現時点で最新の情報を知っていたとしても、数年後には全く別の治療法や対処法が確立されることもあります。

そのため、知的好奇心を持って積極的に自分から情報を取りに行ける人が救急救命士に向いていると言えるでしょう。

受け身の人よりも、積極的に情報を取りに行く人の方が救急救命士として成長しやすいです!

救急救命士の将来性

これから救急救命士を目指す方の中には、将来性に不安を感じている方もいるかもしれません。結論から言うと、救急救命士にはかなりの将来性があります。

救急救命士に将来性がある理由としては、以下の2つが挙げられます。

- 救急件数は年々増加傾向にある

- 医療行為の範囲が広がっている

救急件数が増加していることだけでなく、活躍できる場が多いことや救急救命士ができる医療行為の幅も広がっています。そのため、救急救命士は将来的にも需要の高い仕事だと理解しておきましょう。

続いては、救急救命士の将来性があると言える根拠を説明します!

救急件数は年々増加傾向にある

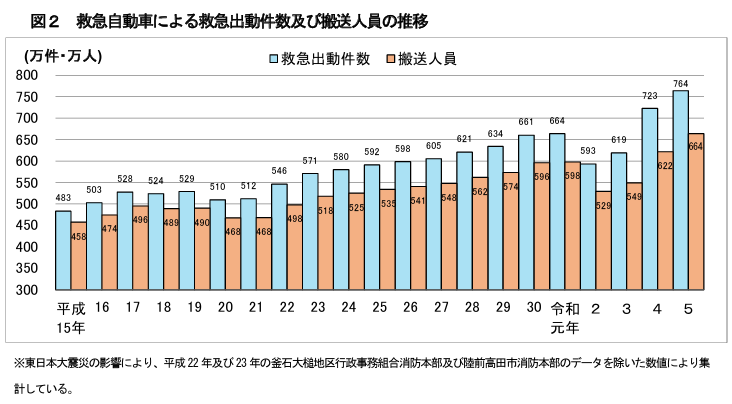

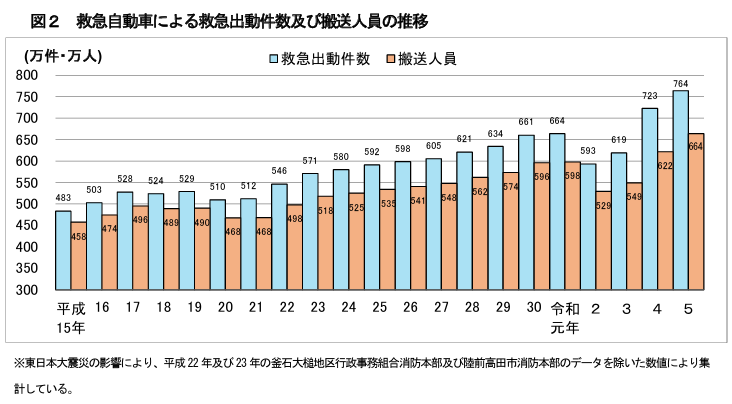

救急救命士に将来性がある理由として、救急件数は年々増加傾向にあることが挙げられます。総務省消防庁の資料によると、令和5年度の救急件数は764万987件であり、令和4年度から40万8,869件増加していることがわかります。

令和2、3年度だけ減少していますが年々増加しており、少子高齢化が進むことで今後も増加すると予測されます。救急件数が増加すれば、救急隊員や救急救命士も必要になるため将来的にも需要が高まるでしょう。

数字を見ると救急件数の増加は一目瞭然です!

医療行為の範囲が広がっている

救急救命士に将来性がある理由として、医療行為の範囲が広がっていることも挙げられます。救急救命士は元々、AEDによる除細動など今では救急隊員や一般人でも行えるような処置しかできませんでした。

しかし、年数を重ねる中で徐々に救急救命士の処置範囲が拡大され、2025年4月現在では「特定行為」と呼ばれる以下の処置が可能となっています。

| 医師の 具体的指示 (特定行為) | ・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液(※) ・食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク及び気管内チューブによる気道確保(※) ・エピネフリンを用いた薬剤の投与(※) ・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液 ・低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与 ※は心肺機能停止状態の患者に対してのみ行うもの |

|---|---|

| 医師の 包括的な指示 | ・精神科領域の処置 ・小児科領域の処置 ・産婦人科領域の処置 ・自動体外式除細動器による除細動* ・自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリン投与 ・血糖測定器を用いた血糖測定 ・聴診器の使用による心音・呼吸音の聴取 ・血圧計の使用による血圧の測定 ・心電計の使用による心拍動の観察及び心電図伝送 ・鉗子・吸引器による咽頭・声門上部の異物の除去 ・経鼻エアウェイによる気道確保 ・パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定 ・ショックパンツの使用による血圧の保持及び下肢の固定 ・自動式心マッサージ器の使用による体外式胸骨圧迫心マッサージの施行 ・特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持 ・口腔内の吸引 ・経口エアウェイによる気道確保 ・バッグマスクによる人工呼吸 ・酸素吸入器による酸素投与 ・気管内チューブを通じた気管吸引 ・用手法による気道確保 ・胸骨圧迫 ・呼気吹き込み法による人工呼吸 ・圧迫止血 ・骨折の固定 ・ハイムリック法及び背部叩打法による異物の除去 ・体温・脈拍・呼吸数・意識状態・顔色の観察 ・必要な体位の維持、安静の維持、保温 |

現在は上記の特定行為しかできませんが、今後必要に応じてさらに多くの処置を行えるようになる可能性も高いです。救急件数が増え、医療従事者が重宝される時代だからこそ、救急救命士の将来性も高いと言えるでしょう。

救急救命士ができることはかなり増えているんです!

【経験談】救急隊員を目指すなら知っておくべき3つの現実

救急隊員を目指すなら、働く前に知っておいた方が良いことがあります。東京消防庁OBとしての経験をもとに、以下3つを解説します。

- 最初の頃の救急現場では何もできない

- 体力よりも精神的な強さの方が必要

- 救急現場で求められるのは「チームワーク力」

上記を理解しておくことで、理想と現実のギャップを最小限に抑えられます。良い意味で自分が救急隊員としてすぐに活躍できるとは思わず、活躍できるまでに時間がかかることを理解しておくことが大切です。

実際に働いてみないとわからないことも多いため、私が経験したことを全てお伝えします!

最初の頃の救急現場では何もできない

1つ目に知っておくべきこととしては、最初の頃の救急現場では何もできないということです。何もできないというのは、何かをする権限がないというわけではありません。

市民の方から見れば、ベテランか新人かなどは関係ないため自分なりにできることを探して行動する必要があります。ただ、実際の救急現場は訓練とは異なる状況も多いため、何をすれば良いのかわからず、結果として何もできないことも多いです。

そこで「自分には何もできない」と落ち込むのではなく、1つずつできることを増やしていくことが大切です。

最初の救急現場で何もできず、モチベーションを失う方も多いですが心配は要りません!

体力よりも精神的な強さの方が必要

2つ目に知っておくべきこととしては、体力よりも精神的な強さの方が必要ということです。もちろん、夜間での出動や傷病者を運ぶときなどには体力が必要です。

しかし、それよりも現場でミスをしてしまった時や傷病者の家族に罵詈雑言を浴びせられる時には、精神的な強さが求められます。

精神的な強さがないと救急隊員として働き続けることが難しくなったり、消防士として退職の道を選んでしまったりもします。最初から精神的な強さを兼ね備えていなかったとしても、先輩や同僚に相談し徐々に慣れていくことが大切です。

実際に精神的に参ってしまい、救急隊や消防士自体を辞めてしまう方もいます。

救急現場で求められるのは「チームワーク力」

3つ目に知っておくべきこととしては、救急現場で求められるのは「チームワーク力」ということです。救急隊員や救急救命士になると「現場で活躍したい」と思う方も多いです。

意気込みが強いのは良いことですが、現場では1人で活動するわけではありません。救急隊は主に3人で活動するため、3人でいかに迅速適切な対応ができるかどうかの方が重要です。

そのため、チームで動くということを忘れずに、チームのために何ができるのかを考えて行動することが大切です。

1人が身勝手な行動をすると、チーム全体としての乱れに繋がってしまいます!

救急隊員や救急救命士に関するよくある質問

救急隊員や救急救命士に関するよくある質問をまとめたので、参考にしてください。

救急隊員になりたい方は消防士になることが最優先

救急隊員として働きたい方は、消防士になることを最優先にするのがおすすめです。消防士になり、救急隊員として現場経験を積みながら資格取得を目指した方が、資格取得後にも即戦力として働けます。

消防官採用試験の対策なら「東消塾」を活用しましょう。東消塾は、東京消防庁を中心とした消防官採用試験合格を目指す予備校です。消防士OBが講師を務めているため、救急隊のリアルについても質問しながら採用試験対策ができるでしょう。

また、公式LINEでは消防官採用試験に関する無料相談も行っています。

🧑🚒 Aさん(大学4年・東京消防庁志望)

面接対策動画を見て、自分の伝え方が明確に変わったのを実感しました。志望動機の深掘りの方法や、話すときのポイントがとても分かりやすくて、自信が持てるようになりました。本番の面接が楽しみになるなんて、正直びっくりです。

👨🚒 Dさん(高校卒・消防に憧れ)

特別救助隊のセミナー動画を見て、「命を預かる仕事」のリアルに触れた気がしました。映像越しでも緊張感が伝わってきて、自分もこういう現場で人を助けたい、と本気で思うように。目標が明確になって勉強のモチベも上がりました。

👨🚒 Eさん(浪人生・再挑戦中)

救急隊の方のセミナー動画で、救急の現場のリアルを知れて大きな刺激を受けました。前回は曖昧な志望理由しか言えなかったけど、今回は具体的に話せそうです。モチベーションが復活し、今は毎日前向きに取り組めています。

今なら公式LINEに登録することで、限定特典も受け取れるためおすすめです。

東消塾でお待ちしております!!

\試験や仕事に関する無料相談も実施中/

コメント