TOMO LABO

TOMO LABO東京消防庁採用試験の対策に特化したスクール「東消塾」を運営している、TOMO LABOです!

消防士は、火災や災害が起きた現場で市民のために活動しなければいけません。時には、命の危険が及ぶこともあります。

危険な状況下で消防士は市民の方の命はもちろんのこと、自分自身や仲間が怪我や殉職しないように迅速に活動しなければいけません。そのために毎日厳しい訓練を行なっています。

今回は、消防士の訓練内容や訓練に耐えるために今からやっておくべきことを解説します。この記事を参考にすることで、消防士の訓練について網羅できるでしょう。

\試験や仕事に関する無料相談も実施中/

消防士の訓練はきつい?

消防士の訓練は、非常にきついです。現場で迅速に活動するためには、普段からきつい訓練に慣れておかなければいけません。そのため、あえてきつい格好や状況にした上で訓練を行うことも多いです。

また、消防学校であれば教官、配属後であれば上司から様々な指導をされます。指導の中には、きつい言葉で背中を押されることも多いです。それが精神的にきついと感じてしまうかもしれません。

しかし、消防士の現場では一歩間違えれば自分や仲間の命、市民の方の命を危険にさらす可能性もあります。そうならないために、訓練から厳しくしているということを理解しておきましょう。

どんな訓練でもきついのは大前提です!

消防士はいつ訓練をしている?

消防士は、訓練だけをしているわけではありません。災害出動はもちろんのこと、普段の事務作業なども行いながら、隙間時間に訓練をすることが多いです。

これから消防士として働く方には、消防士がいつ訓練をしていてどんな1日を過ごしているのかイメージしづらいと思います。続いては、消防士の1日のスケジュールや1回の訓練時間について解説します。

消防士の訓練スケジュールや頻度を理解しておくことで、消防士として働くイメージをしやすくなるでしょう!

消防士の1日のスケジュール

消防士の1日のスケジュールは以下の通りです。

上記の表で考えると、消防士が訓練を行う可能性があるのは以下の部分です。

- 10:00~12:00の机上業務や立入検査などの部分

- 13:00~17:30の訓練用の部分

- 19:00~23:00の基礎業務後の部分

なぜ13:00~の訓練の部分以外にもあるかというと、出動要請がいつ入るかわからないからです。例えば、午前中に立入検査の予約があったとします。しかし、出動要請で訪問できなければ別日に設定する必要があり、時間が空いてしまいます。そのような場合、空いた時間に訓練を実施する可能性が高いです。

「訓練は必ずこの時間から!」と決まっていることはほぼないです!

1回の訓練時間

消防士の1回の訓練時間は、1〜2時間程度となることが多いです。訓練の多くが実戦形式で行うため、1クール15分程度となります。それを何度か繰り返し、1〜2時間程度で訓練は終了となります。

しかし、これは当直中の訓練の場合です。例えば、救助大会に向けて非番の日を活用して訓練を行う場合、さらに長い時間訓練を行うこともあります。

また、訓練内容や消防本部によっても訓練の基準が異なるため、ある程度の目安として捉えておきましょう。

希望の部隊ごとにどんな訓練をしているのかを知っておくことも大切です!

消防士が行う訓練の種類

消防士は、部隊によって様々な訓練を行っています。訓練を行っている主な部隊の種類は、以下の3つです。

- 消防隊

- 救助隊

- 救急隊

基本的には、各部隊の役割である専門的な訓練を行います。ただ、現場では各部隊が個別に動くのではなく連携して協力することがほとんどです。そのため、様々な業務に対応できるように共通している訓練もあることを理解しておきましょう。

自分の興味のある部隊以外のことも理解しておくことが大切です!

消防隊

消防隊の主な訓練内容は、以下の5つです。

- 防火衣着装訓練

- 要救助者救出訓練

- 放水訓練

- 資機材取扱訓練

- 救急訓練

消防隊の仕事は、火災現場での消火活動だけではありません。消火活動を行いながら、複数の部隊と連携して活動するため、訓練の種類も救助隊や救急隊と関連性のあるものになっています。

消防隊は消火活動以外の訓練も多いです!

防火衣着装訓練

防火衣着装訓練は、消防士が火災現場で活動するために必要な装備を装着する訓練です。防火衣やヘルメット、手袋などを装着します。

現場に出ている消防士は、最低でも1分以内に全てを装着しなければいけません。そのため、定期的に訓練でより早く確実に防火衣を着装する訓練を行っています。

要救助者救出訓練

要救助者救出訓練は、火災現場で建物に取り残された要救助者を安全な場所へ救出するための訓練です。火災現場は、煙による一酸化炭素が充満しているため、防火衣に加え空気呼吸器を着装します。

酸素ボンベの重さは約20kgであり防火衣は約10kgあるため、合計で約30kgとなります。これらの重さを背負って活動しなければいけないため、かなりきつい訓練の1つです。

放水訓練

放水訓練は、火災現場で消防隊が消火活動を行うための訓練です。放水時の水の勢いはかなり強く、しっかりと踏ん張っていないと転んでしまうほどです。

それに加え、約30kgにもなる装備を身に付けます。そのため、訓練でも防火衣を着装し、実際に水を使った訓練を行います。

資機材取扱訓練

資機材取扱訓練は、消防隊の活動をする上で必要な資機材の使い方を覚えたり、より早く資機材を準備したりするための訓練です。

消防隊が使用するのはホースだけでなく、投光器やはしご、ロープなども含まれます。また、現場では1秒が命取りになることもあるため、必要な道具が消防車のどこにあるかも全て覚えておく必要があります。

救急訓練

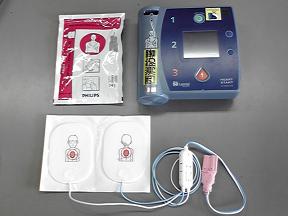

消防隊における救急訓練とは、救急隊が到着するまでの応急処置や救急隊の人員だけでは足りない場合の補助要員としての活動の訓練を指します。

基本的な救急処置に関しては、消防士であれば全員が訓練を受けています。消防隊だからと言って、消火活動しかしないというわけではないことを理解しておきましょう。

救助隊

救助隊の主な訓練内容は、以下の3つです。

- 救助訓練

- 資機材取扱訓練

- その他専門的な訓練

救助隊の訓練の特徴は、救助に特化したものが多いということです。救助隊は普通の救助隊だけでなく、水難救助隊や山岳救助隊など災害ごとに分かれているほど専門的な部隊です。そのため、訓練内容もより専門的なものになることを理解しておきましょう。

前提として、救助隊でも放水訓練や救急訓練を行うことがあります!

救助訓練

救助訓練とは、火災現場に加え様々な災害現場において要救助者を安全な場所まで救出するための訓練です。

わかりやすい例として、車の交通事故で車内に閉じ込められた要救助者を専用の資機材を使って救出したり、川に落ちた要救助者を救出したりします。

また、救助隊の実力を競い合う「全国消防救助技術大会」も毎年行われており、登(と)はんや渡過などが挙げられます。ロープを使った訓練であり、興味のある方は「全国消防救助技術大会」を確認してみましょう。

資機材取扱訓練

救助隊の資機材取扱訓練では、消防隊よりもより専門的な資機材を取り扱う訓練を行います。

ホースやロープだけでなく、三連はしごやストレッチャー、エンジンカッターなど様々な資機材を使うのが特徴です。資機材が専門的かつ多いため覚えるだけでもかなり大変ですが、その分やりがいも感じられるでしょう。

救助隊が使用する資機材に関しては「消防救助機動部隊 | 東京消防庁」を参考にしてください。

その他専門的な訓練

救助隊の特徴として、様々な種類の災害ごとに部隊が分かれていることが挙げられます。専門的な部隊の訓練は専門的になることが多いです。

例えば、テロやNBC災害、水難事故などを想定した訓練も行います。体力だけでなく、基本的な資機材の使い方や災害に応じた専門知識も必要になるのが特徴です。

救急隊

救急隊の主な訓練内容は、以下の2つです。

- 【症例別】救急救命訓練

- 資機材取扱訓練

救急隊の訓練は、症例に合わせて訓練内容を変更しているのが特徴です。症例だけでなく、要救助者の年齢や性別、既往歴なども細かく設定し、どんな対応をすべきなのかを瞬時に判断する能力が求められます。

救急隊の現場では体力的にきついものは少ないですが、知識や経験が必要になることが多いです!

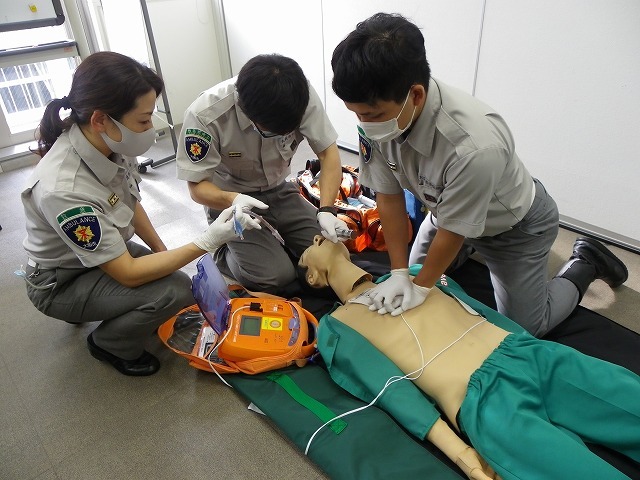

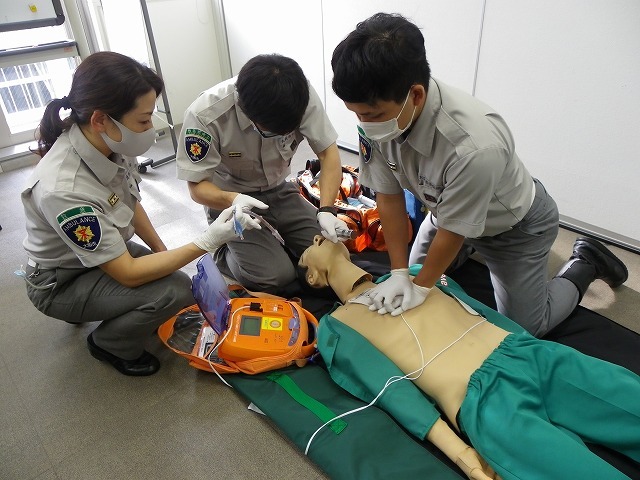

【症例別】救急救命訓練

救急救命訓練とは、事故に遭った方や病気になってしまった方の応急処置を行い、病院まで搬送する訓練です。訓練では、実際に病院まで搬送することはありません。

ただ、救急車内では傷病者の応急処置だけでなく、病院選定や症例の報告などを行います。現場の活動だけでなく細かい部分まで訓練していることも多いのが特徴です。

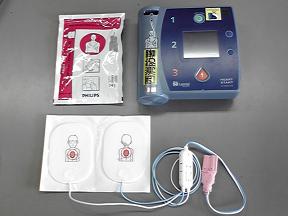

資機材取扱訓練

救急隊でも、資機材取扱訓練を行います。救急隊の資機材は、パッと見では何に使うものなのかわからないものも多いです。

また、間違えた資機材を使用すると危険なため、資機材の場所と用途を正確に覚えておく必要があります。そのため、救命に関する知識や症状、傷病者の特徴に合わせて臨機応変に対応することが重要です。

訓練に耐えるためにやっておくべきこと

消防士のきつい訓練に耐えるためにやっておくべきことは以下の3つです。

- きつい訓練に耐えられる身体作り

- 訓練の基礎となる資機材の取り扱い

- 希望以外の職種の勉強

きつい訓練に耐えるためには、訓練に集中できる環境を作ることが大切です。当たり前のことだと思うかもしれませんが、訓練の時でなくてもできることは事前にやっておきましょう。そうすることで、訓練の濃度も高めることができ、自分自身の成長にも繋がります。

非常に厳しい訓練に耐えるために、消防士OBの私が実際にやってよかったことを紹介します!

きつい訓練に耐えられる身体作り

まずは、基本的な訓練に耐えられる身体作りをしておきましょう。身体作りは、訓練以外にも消防士として働く上で非常に重要な要素の1つであり、どんな場面でも役に立ちます。

また、身体作りができていなければ、訓練にも集中できません。例えば、訓練の途中で体力に限界が来てしまうと頭で物事を考えられなくなってしまい、適切な判断もできなくなります。

反対に、身体作りをしっかりを行って体力に余裕があれば訓練に集中でき、適切な判断も下しやすくなります。

消防士の訓練に不安のある方は、以下の動画も参考にしてみてください。

身体作りは消防士としての基礎中の基礎です!

訓練の基礎となる資機材の取り扱い

訓練の基礎となる資材の取り扱いも、消防士の訓練に耐えるために必要です。資材の取り扱い方法をマスターしていなければ、訓練の時にパニックになる恐れがあります。

自分自身がパニックになってしまうと何をしたら良いのかわからず、体力的にも精神的にも訓練がきついと感じてしまいやすいです。

また、現場で資機材の取り扱いに迷ってしまえば、市民の方を危険にさらす可能性も高くなります。そのため、訓練を行う前から資機材の取り扱いは完璧にできるように準備しておきましょう。

資機材の取り扱いに関する不安を無くすことで、先を読みやすくなり活動しやすいです!

希望以外の職種の勉強

自分が希望する分野以外の職種の勉強も、訓練に役立ちます。記事の中でも紹介した通り、消防隊だからといって放水訓練だけをやるわけではありません。実際の現場では、救助隊や救急隊と連携して活動を行うため、様々な知識が必要となります。

また、訓練でも救助隊や救急隊との連携を前提とした訓練を行うことが多いです。そのため、希望以外の職種の勉強で知識を身に付けておくことで、訓練や実際の現場でもスムーズに活動できるでしょう。

基礎部分に関しては、ゼネラリストになることが重要です!

消防士の訓練に関するよくある質問

消防士の訓練に関するよくある質問をまとめたので、気になる方は確認してみてください。

現役の消防士に聞きづらいことがあれば、コメントや公式アカウントから質問してください!

消防士の訓練のリアルを知りたいなら「東消塾」へ

消防士の訓練は、消防士になって実際に体験しなければイメージするのは難しいです。訓練のイメージができなければ、どんな対策をすれば良いのかわからず、準備不足のまま消防士になってしまいます。

そのような悩みを持っている方は、実際の訓練を体験した消防士OBに話を聞くのがおすすめです。中でも「東消塾」は、消防士OBが講師を務める予備校のため、訓練に関すること以外の質問も可能です。

また、今ならLINE公式アカウントを追加することで限定特典を受け取れるため、消防士合格もより現実的になるでしょう。

東消塾で一緒に消防士を目指しましょう!

\試験や仕事に関する無料相談も実施中/

コメント