TOMO LABO

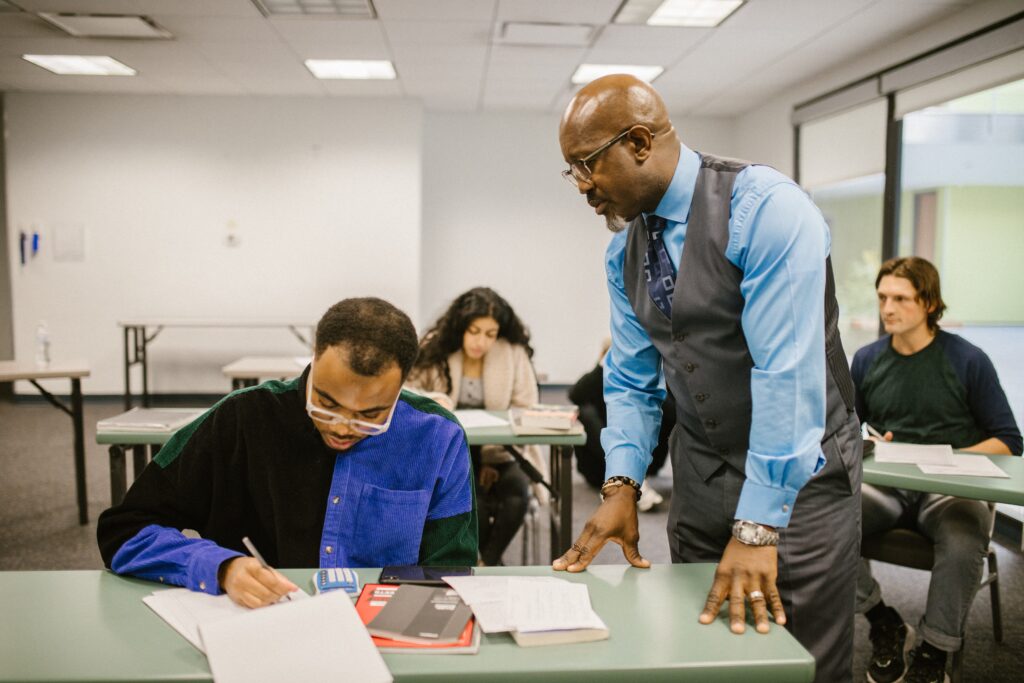

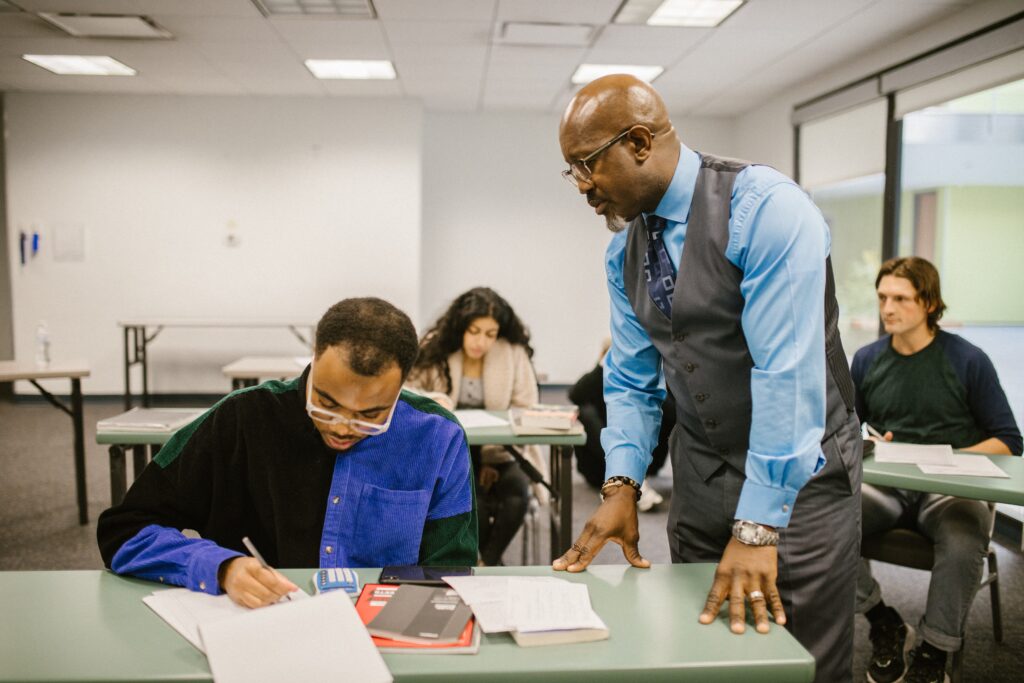

TOMO LABO消防士になるためのオンラインスクール「東消塾」の講師と代表を務めるTOMO LABOです。

「東京消防庁の試験はとにかく筆記試験」「筆記試験がダメなら小論文対策しても仕方ないので、後回しにしよう」

と思ってはいませんか?

実は、論作文(小論文)試験は筆記試験と同じくらい重要度が高い試験です。

そこで今回の記事では、東京消防庁の論作文試験に関する基本情報について解説。

- これから東京消防庁の試験を考えている人

- 今年は不合格だったけど、来年は合格したいと考えている人

- 小論文試験に苦手意識を持っている人

上記のような人は、ぜひ最後までご覧ください。

\試験に関する有益情報を発信中!/

東京消防庁の小論文試験基本情報(2022年実施の試験)

- 小論文試験:Ⅰ類及びⅡ類は論文試験、Ⅲ類は作文試験をおこなう

- 試験内容:課題式のテーマを1題

- 解答方式:小論文作成用紙に手書きで記入する(800字以上、1,200字程度)

- 解答時間:90分

上記は、東京消防庁のHPから引用した情報です。

小論文試験の重要性について

東京消防庁採用試験において、小論文試験は最重要科目と言っても過言ではありません。

実は過去に「東消塾」では、筆記試験が17点だったAさんが1次試験合格し、筆記試験が30点だったBさんが不合格になったということがありました。

不合格になった理由は、小論文試験対策を怠ったためです。

Aさんは筆記試験・小論文試験ともに苦手でしたが、筆記試験対策と同時に定期的な小論文試験対策を行っていたため、試験本番でもしっかりと記述できていました。

一方、Bさんは筆記試験のみを苦手としていたことから、筆記試験対策にほとんどの時間を費やし、ほどほどにできていた小論文には手を付けず、本番でも上手に書けた”つもり”になって提出してしまったのです。

上記の事実から、筆記試験だけに力を入れていては、1次試験を突破することは困難だとわかります。

小論文試験に対する正しい意識の持ち方

筆記試験が加点方式なのに対し、小論文試験は減点方式です。

そのため、100点を目指すという気持ちではなく、減点を最小限に抑えるという意識を持つ必要があります。

誤字脱字、テーマから外れた記述、不明瞭な言い回しなど、どこで減点されるのかを知っておきましょう。

絶対的な正解がないだけに、対策が難しい部分ではありますが、しっかりと対策できれば高得点が期待できます!

小論文試験における超重要な勉強方法

おそらく読者の皆さんが1番気になっているであろう「対策方法」について詳しく解説していきます。

以下の順番で対策していきましょう。

実際にどのような対策を取ればいいのか、詳しく解説していきます。

どんな試験なのかを理解する

本記事の前半部分にて、小論文試験がどのようなものなのか解説してきました。

もう一度大事な部分だけを抜粋します。

- 小論文試験は教養試験と同等の重要科目

- 100点を取るのではなく、減点を最小限に抑える

上記の認識が誤っていると、小論文対策に力が入りづらくなります。

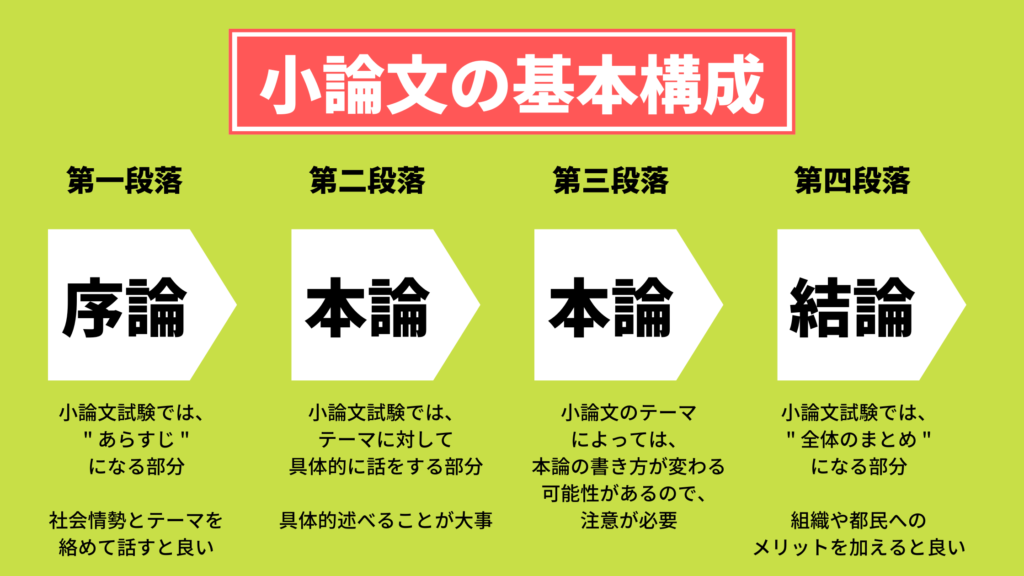

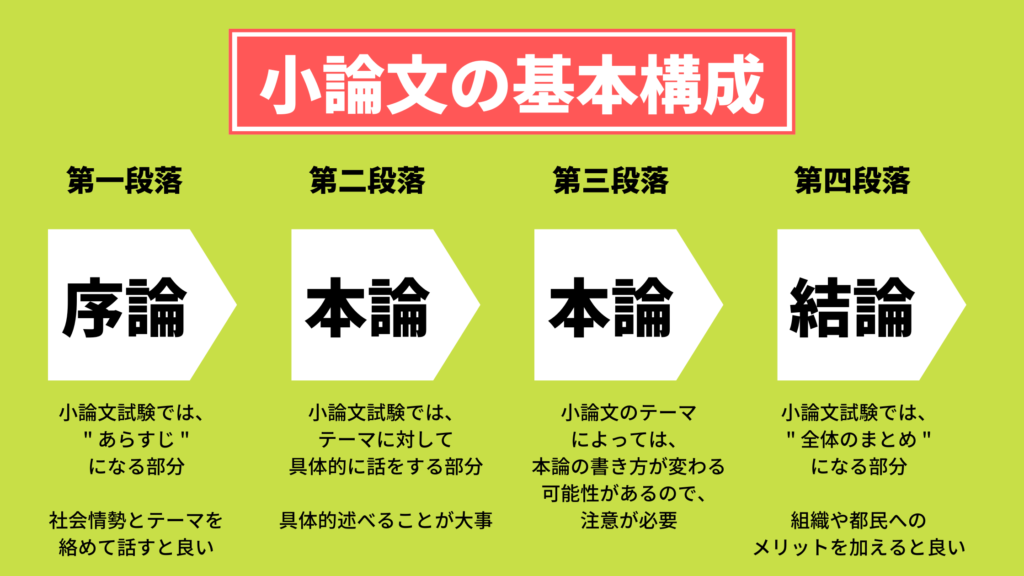

小論文の正しい構成を知る

実は小論文には、書くときの基本構成が存在することを知っているでしょうか。

もちろん、上記構成だけが正解というわけではありません。

しかし小論文を書き慣れていない人が、何の型もなしに書き始めてしまうと、何が言いたいのかわからない文章になってしまうこと必至です。

伝わりやすい文章を書くためにも、序論→本論→結論の構成はなるべく崩さないようにしましょう。

書き方のルールを知る

作文と違い、小論文はどのように書いてもいいわけではありません。

- 一文は長くしすぎない

- 一人称は「私」

- 常体(だ・である調)を使い、敬体(です・ます調)は使わない

- 口語体は使わない

- 省略表現や略語を使わない

- 文学的な表現をしない

- オノマトペを使わない

上記のルールを守らなければ、たちまち減点されてしまいます。

最初はわからないことが多いでしょうが、何度も書いていくうちに自然と慣れるので心配いりません。

実際に小論文を書く・見る

文章の型とルールが理解できたら、実際に小論文を書き始めます。

最初は変に上手く書こうとせず、自分の今の実力を確かめる気持ちで気軽に書いてみましょう。

現代ではネットにいくらでも情報が溢れているため、別の人が書いた小論文も簡単に見つけられます。

同じ題材で書いてみて、他人と自分、何が違うのか比較してみてもおもしろいかもしれません。

【重要】書いた小論文を添削をしてもらう

小論文は書いてすぐ終わりにせず、絶対に第三者による添削を受けましょう。

第三者に見てもらうことで、自分の書いた文章がどれだけ理解しやすいものなのか、客観的な意見がもらえます。

もし第三者に見てもらうのが難しい場合は、書いた小論文をすぐ読み返すことをせず、1日空けてから読み直しましょう。

すぐに読み返したときよりも客観的に文章が読めるようになります。

受けたフィードバックをもとに第2稿を書いてみる

添削をしてもらっても、「なるほど」で終わらせていては一向に文章が上達しません。

1稿目で浮かび上がった改善点を活かして2稿目を書くことで、どの部分をどう直せば読みやすくなるのかが理解できるようになります。

ある程度ブラッシュアップが済んだら別のテーマに取り組む、ということを繰り返していきましょう。

そうすることで、小論文の型・書き方のルールがより身に付いていくはずです。

情報収集をする

番外編として、さまざまな事柄に対する情報収集はいつでもおこないましょう。

ニュースで取り上げられているような時事問題は試験の題材にもなり得るため、常に社会情勢や社会事情へのアンテナは高めておくべきです。

実際に近年の東京消防庁の小論文試験では、「DX(デジタル・トランスフォーメーション)化」や「国際化」などの社会的なテーマが題材となっています。

消防士になろうか迷っているなら「東消塾」に相談

消防士の採用試験合格に特化したオンラインスクール「東消塾」では、受験に関しての悩みがある方、自分の学力に関して悩みがある方など、幅広い悩みに対して無料で相談に乗っています。

「消防士になろうかな?どうしよう?」という漠然とした悩みにも親身に対応。

東京消防庁のOBや各試験科目のスペシャリストたちが、消防士になる夢を全力でサポートします。

まずは東消塾の公式LINEで気軽に無料相談をしてみてください。

\どんな悩みでもまずは気軽に無料相談/

コメント