消防官採用試験では、2次試験のほとんどで身体・体力検査が実施されます。東京消防庁も例外ではなく、消防士として身体的な問題が無いかや最低限の体力があるかを評価されます。

また、東京消防庁の体力試験は地方の消防ほど難しくは無いため、適切な対策ができていれば体力試験が原因で不合格になる可能性は低いです。ただ、内容を知らなければ適切な対策ができず、マイナス評価を与える恐れもあるため注意しましょう。

今回は、東京消防庁の東京消防庁の身体・体力検査の基本情報や試験内容、合格基準などを解説します。この記事を参考にすることで、東京消防庁の身体・体力検査に関して網羅的に理解でき、適切な対策を立てられるでしょう。

TOMO LABO

TOMO LABO東京消防庁採用試験の対策に特化したスクール「東消塾」を運営している、TOMO LABOです!

\試験や仕事に関する無料相談も実施中/

東京消防庁の体力試験とは?

東京消防庁の体力試験とは、面接試験や身体検査と同様に2次試験で実施される試験です。消防士として最低限の体力が備わっているかを確認することを目的としており、持久力や筋力・柔軟性・敏捷性などを総合的に評価しています。

体力試験は、消防士として働く上で最低限の体力や筋力などが備わっているかを確認するためのものであり、体力試験の結果が合否に大きく影響するわけではありません。しかし、あまりにも体力や筋力が無いと、体力試験が理由で不合格になる可能性もあるため、対策は必ずしておくことが大切です。

消防士として必要な体力や筋力は、消防学校で身に付ければ良いという考えのため、体力試験の配点は比較的少なく考えられているのが一般的です!

東京消防庁における身体・体力検査の基本情報

東京消防庁における身体・体力検査の基本情報を以下にまとめたので、参考にしてください。

- 【視力】

視力(矯正視力を含む。)が0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上。

なお、裸眼視力に制限はありません。 - 【色覚】

石原式色覚検査を実施します。

※石原式色覚検査で異常があった場合は、赤色、青色及び黄色の色彩識別検査を実施します。

※色彩識別検査で異常があった場合は、後日、眼科医による診断を受けていただきます。 - 【聴力】

オージオメータを使用し、純音聴力検査を実施します。 - 【体力】

1km走、反復横とび、上体起こし、立ち幅とび、長座体前屈、握力、腕立て伏せにより体力検査を実施します。 - 【健康度】

尿検査、胸部X線検査、心電図、血液検査、血圧、問診により検査を実施します。

以前は体重や身長の制限が設けられていましたが、東京消防庁採用試験では、令和5年より撤廃されています。そのため、身長が低い方などでも身体・体力検査で基準を超えられれば、合格できる可能性は十分にあることを理解しておきましょう。

2次試験では、身体・体力検査に加え、口述(面接)試験が実施されます!

東京消防庁の体力試験の種目一覧と対策方法

東京消防庁の体力試験で実施される種目は、以下の7つです。

- 1km走

- 反復横とび

- 上体起こし

- 立ち幅とび

- 長座体前屈

- 握力

- 腕立て伏せ

各種目に対して、やり方や注意点などを理解した上で対策することで、より効果的に対策できます。中でも、東京消防庁の体力試験では腕立て伏せのやり方が特殊なため、一般的な腕立て伏せとどう違うのかを確認しておきましょう。

それぞれの種目がどのようなものなのか、詳しく解説していきます!

また、各種目に対するトレーニング法は別の記事でより解説しているので、気になる方は参考にしてください。

1km走

東京消防庁の1km走は、グループでペース走を行います。単に体力の有無を確認しているだけでなく協調性の有無も評価されているため、誰かを抜かしたり1人だけ遅れたりするのは厳禁です。

また、安定したスピードで長時間走り続けられるように普段からランニングしておくのがおすすめです。

自分だけ良いところを見せようとして、協調性の無い動きをしないように注意しましょう!

反復横とび

反復横とびは、設定された3本のラインを30秒間で踏めた、または超えた回数によって俊敏性を測る種目です。反復横とびでは、ふくらはぎ周辺の筋肉が必要となるため「つま先ジャンプ」で敏捷性を鍛えるのがおすすめです。

体の一部がラインに触れていない、または超えていなければカウントされないため注意しましょう。

足がひっかかり捻挫する人もいるので、怪我には細心の注意を払いましょう!

上体起こし

上体起こしは、身体の下に運動用マットを敷いた状態で足を固定し、上体を起こしたときに胸の前で組んだ肘が太ももに付いた回数を数える試験です。スタート時は背中をマットにつけ、身体の前で腕をクロスさせます。

上体を起こすときに、組んだ腕が身体から離れないように注意が必要です。また、上体を寝かすときには背中が完全にマットに付かなければカウントされないため、しっかりと上下させることが大切です。

上体起こしの回数を増やすためには、ただの腹筋ではなく左右に身体を振るようにしてトレーニングすることで、効率よく腹筋全体を鍛えられます。

正しいやり方で、1回1回確実に回数を重ねることが大切です!

立ち幅とび

立ち幅とびは、ライン手前で足を揃え、助走を付けずに立ったままの姿勢からどれだけ前方へ跳べるのかを測る種目です。

体の後ろに手をついたり尻餅をついたりすると、そこからラインまでの距離で測られてしまい大幅な減点となるため注意しましょう。足以外の部位はなるべく接地しないよう、着地時の姿勢に注意することが大切です。

立ち幅とびの対策では、「ジャンプスクワット」がおすすめです!

長座体前屈

長座体前屈は、専用のブロック型定規を使用し、どれだけ前屈ができるかで柔軟性を測る種目です。

壁から腰が離れてしまう、ブロック型定規を親指から離してしまう、前屈時に膝が曲がってしまうと失格になるため、注意しましょう。

柔軟性を高めるためには、お風呂上りなど身体が温まっている時に柔軟を行うのがおすすめです!

握力

握力は、人差し指の第2関節が直角になるように握力計を持ち、握力計が体や服に当たらないよう、直立姿勢のまま握って測定します。身体や服に手が当たると失格になるため、直立姿勢は崩さないように注意しましょう。

握力を高めるためには「ダンベルリストカール」がおすすめです。ダンベルを持った状態で上下に動かすことで、前腕の屈筋群が鍛えられます。

力を入れると、身体や服に手が当たりやすいため、意識しすぎなくらい意識するのがポイントです!

腕立て伏せ

腕立て伏せに関しては、新体力テストの項目には含まれていない種目になるので、東京消防庁オリジナルの実施方法で行います。試験官の合図で15回腕立て伏せを実施しますが、15回目のコール時、30秒間姿勢をキープするのが特徴です。

試験官のペースで実施するため、自分のペースで勝手に進めるのはやめましょう。

また、普段から15回もしくはそれ以上の腕立て伏せをした後に、30秒間キープするのがおすすめです。

筋力だけを評価しているわけではなく、協調性や指示通りに動けるかどうかも評価されていることを理解しておきましょう!

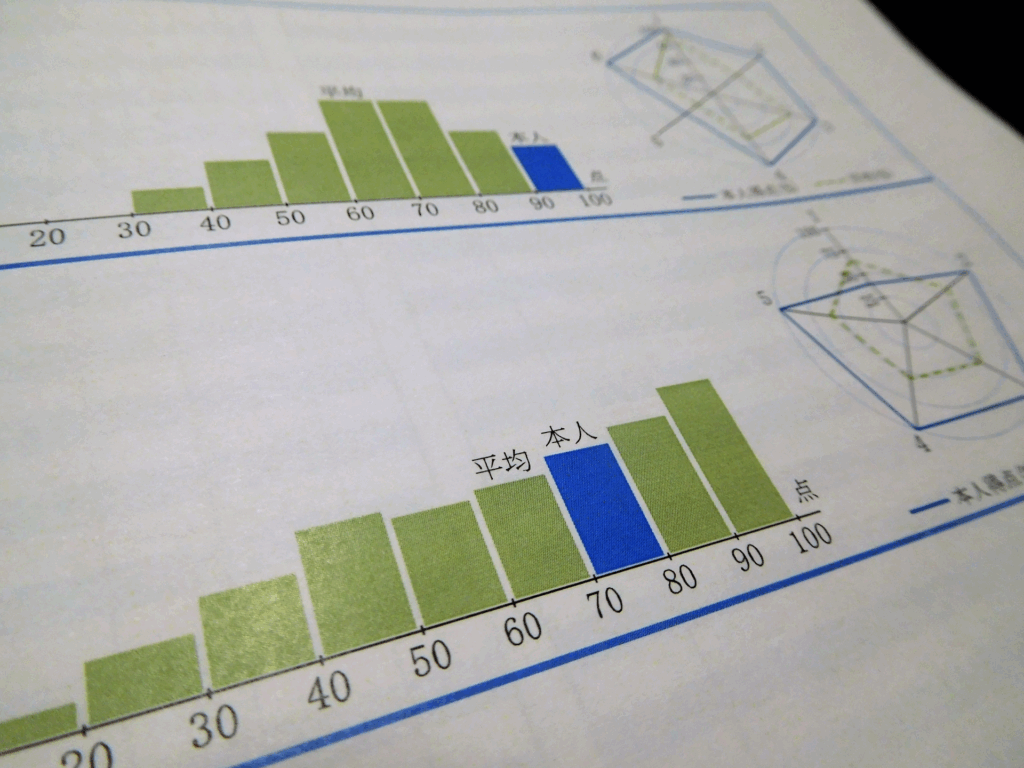

東京消防庁の体力試験における合格基準

東京消防庁の体力試験における合格基準として、正確なものは公表されていません。東京消防庁に限らず、地方の消防官採用試験でも合格基準を公表していることは少ないです。

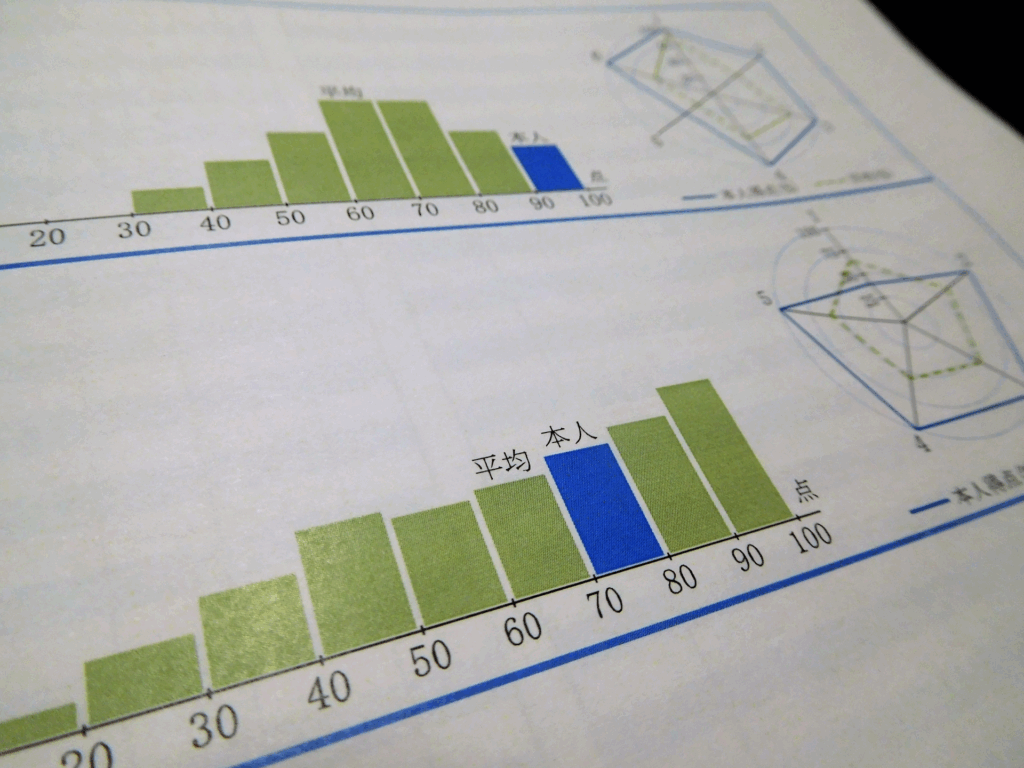

ただ、一般的には新体力テストの得点表に基づいて評価されていると考えられています。新体力テストの得点表は、以下を参考にしてください。

| 得点 | 握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横跳び | 20m シャトルラン | 立ち幅跳び |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 62kg以上 | 33回以上 | 61cm以上 | 60点以上 | 95回以上 | 260cm以上 |

| 9 | 58~61 | 30~32 | 56~60 | 57~59 | 81~94 | 248~259 |

| 8 | 54~57 | 27~29 | 51~55 | 53~56 | 67~80 | 236~247 |

| 7 | 50~53 | 24~26 | 47~50 | 49~52 | 54~66 | 223~235 |

| 6 | 47~49 | 21~23 | 43~46 | 45~48 | 43~53 | 210~222 |

| 5 | 44~46 | 18~20 | 38~42 | 41~44 | 32~42 | 195~209 |

| 4 | 41~43 | 15~17 | 33~37 | 36~40 | 24~31 | 180~194 |

| 3 | 37~40 | 12~14 | 27~32 | 31~35 | 18~23 | 162~179 |

| 2 | 32~36 | 9~11 | 21~26 | 24~30 | 12~17 | 143~161 |

| 1 | 31kg以下 | 8回以下 | 20cm以下 | 23点以下 | 11回以下 | 142cm以下 |

| 段階 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 |

|---|---|---|---|

| A | 50以上 | 49以上 | 49以上 |

| B | 44~49 | 43~48 | 42~48 |

| C | 37~43 | 36~42 | 35~41 |

| D | 30~36 | 29~35 | 28~34 |

| E | 29以下 | 28以下 | 27以下 |

東京消防庁の体力試験に合格するためには、最低でもB以上を取れるように対策しておくのがおすすめです。腕立て伏せは新体力テストに含まれていませんが、一定のペースで15回はできるように対策しておきましょう。

当日はいつもより緊張するため、余裕を持って合格基準を満たせる程度まで対策しておくことをおすすめします!

東京消防庁の体力試験に足切りはある?

東京消防庁の体力試験では、明確な足切り基準は公表されていません。複数の測定種目を総合的に評価して合否が決まるため、バランスよく得点を積み重ねるのがおすすめです。

ただ、足切り基準が無いと行っても、極端に成績が悪かったり体力試験中に消防士としての適性が無いと判断される行動をすると、不合格になる可能性があります。

そのため、各種目でバランスよく得点を取れるようにトレーニングしておくことに加え、体力試験中の行動にも注意が必要です。

2次試験には体力試験と口述(面接)試験がありますが、口述(面接)試験の方が配点が高いとされており、面接対策にも力を入れておくことが大切なんです!

身体・体力検査に関するよくある質問

東京消防庁の試験対策なら「東消塾」がおすすめ

東京消防庁の消防官採用試験に合格するためには、体力試験だけでなく筆記試験や面接試験の対策も必要です。東京消防庁に限らず、体力試験の配点はそれほど大きくなく、筆記試験や面接試験の方が重要視されています。

そのため、全体をバランス良く対策できるように準備しておきましょう。消防官採用試験対策を効率的に進めるなら「東消塾」がおすすめです。

東消塾は、東京消防庁をメインとする消防官採用試験合格を目指す予備校であり、消防士OBが講師を務めているのが特徴です。試験対策に加え、実際に消防士として働いた経験がある方のアドバイスを受けられるため、モチベーションも保ちやすいでしょう。

また、東消塾の公式LINEを追加することで、試験対策の限定特典を受け取れます。

🧑🚒 Aさん(大学4年・東京消防庁志望)

面接対策動画を見て、自分の伝え方が明確に変わったのを実感しました。志望動機の深掘りの方法や、話すときのポイントがとても分かりやすくて、自信が持てるようになりました。本番の面接が楽しみになるなんて、正直びっくりです。

👩🚒 Bさん(社会人・転職希望)

小論文対策の動画は「今まで何となく書いていた」自分にとって衝撃でした。テーマの捉え方から構成の作り方まで丁寧に解説してくれて、考えを文章にする力が身についた感じがあります。添削されなくても改善点が分かるようになりました。

👨🚒 Cさん(専門学生・筆記苦手)

筆記試験がネックでしたが、LINEでもらった動画で解き方のコツを学べて、ぐっと理解が深まりました。特に数的処理の「考え方のパターン」を教えてくれるのがありがたくて、過去問を解くスピードが確実に上がっています。

まずは東消塾の公式LINEで気軽に無料相談をしてみてください!

\試験や仕事に関する無料相談も実施中/

コメント